伊勢原市では、地震や土砂災害、水害といった地域特有の災害リスクに対し、企業や市民と連携した防災体制の構築を進めています。9月1日の防災の日を前に、市の危機管理課の相原康一課長に、市民との連携や災害への備え、今後の展望について話を聞きました。

多様な情報伝達で「誰一人取り残さない」

災害時の情報伝達は、命を守る上で不可欠だ。伊勢原市は、従来の防災行政無線に加え、市のLINE公式アカウントを積極的に活用しています。2025年4月から、LINE公式アカウント内の防災・災害に関するコンテンツを拡充。避難所の開設状況や混雑状況をリアルタイムで確認できる避難所のマップに加え、8月からは防災行政無線の放送履歴も14カ国語に対応しました。

さらに、聴覚障がい者向けにはファックス送信にも対応。高齢者を含む要配慮者向けには電話での個別連絡など、情報弱者に配慮した情報提供体制を模索しているといいます。

官民連携で広がる防災ネットワーク

伊勢原市は、災害時の迅速な対応を可能にするため、民間企業との協力協定を積極的に締結しています。日産自動車関連企業との協定では、災害時に電気自動車(EV)から電力を供給する体制を構築し、避難所での電力確保を可能にします。また、(有)アサノビル(アパホテル)や(株)アマダとも、災害時の滞在施設に関する協定を結んでいます。これらの取り組みは、伊勢原市の独自の連携であり、災害時の課題を民間企業の力で補完する狙いがあります。

また、内閣府が開発・運用している「新物資システム」の運用が4月から開始され、伊勢原市も加入しています。大規模災害時に国、地方公共団体、民間事業者などが連携し、被災者への迅速な支援の実現が期待されています。

災害ボランティア育成と「共助」の強化

伊勢原市は、「公助」に加え、「自助」「共助」の重要性を強調し、市民の防災意識を高めるための施策を講じています。

その一つが、災害ボランティアの育成です。地域の防災訓練や講演会などを通じて、市民が主体的に参加する機会を増やし、災害時に助け合える関係性を築こうとしています。しかし、自治会の役員が1年で交代してしまうなど、リーダーを長期的に育成していく上での課題も残ります。

伊勢原市危機管理課が懸念しているのは、「市民が防災を『自分ごと』として捉えきれていないこと」だといいます。相原課長は「どれだけ整備が進んでも、市民の関心がなければ意味がない。近年は、複合的な災害リスクが増加しており、地震と台風が同時に発生するなどの事態も想定される。新たな脅威に対応するためにも、市民一人ひとりの防災意識の向上が不可欠」と話しています。

市民が防災情報を得るための身近な入り口として、伊勢原市LINE公式アカウントの登録を促し、まずはそこから防災への関心を高めてもらうことが、今後の重要な課題となっています。

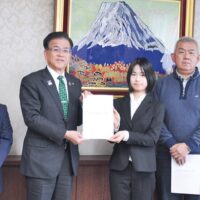

伊勢原市危機管理課の相原課長