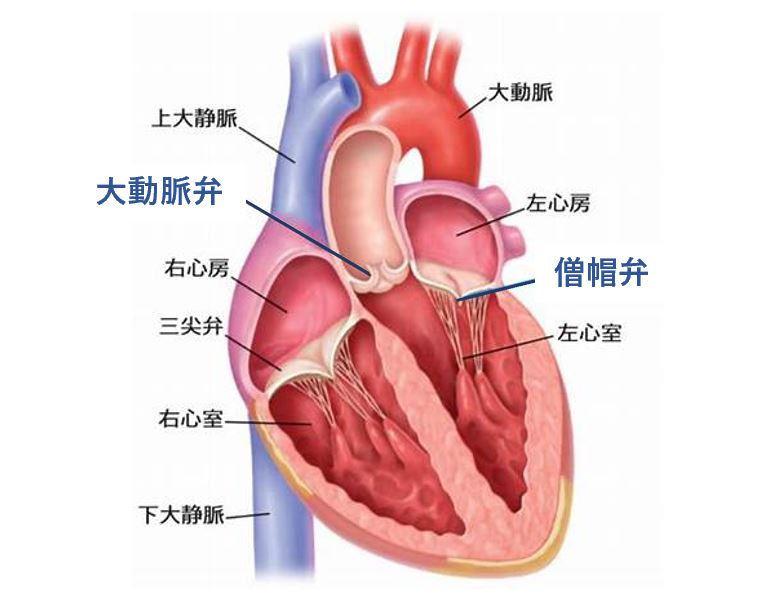

心臓には4つの部屋があり、それぞれの部屋の出口には血液の逆流を防止する弁(扉)があります。これらの弁の働きが十分でないと心臓に負担がかかって肥大し、やがて不整脈や心不全症状が現れてきます。こうした弁が正常に機能しなくなった状態を「心臓弁膜症」といいます。

- 心臓病専門病院の葉山ハートセンター副院長、心臓血管外科 主任部長の片山郁雄医師に「心臓弁膜症」の兆候、症状、治療法などを聞いてみました。

心臓の解剖

初期サインを見逃すな

弁膜症にはどういう症状がありますか。

「弁膜症には弁が固くなって血液が通過しにくくなる『狭窄症』と、きちんと閉まらず逆流が生じる『閉鎖不全症』があります。以前はリウマチ熱の後遺症として発症するケースが多かったのですが、現在は加齢や動脈硬化などによるものが増えています。特に増えているのが『大動脈弁狭窄症(※)』。症状は動悸・息切れ・胸痛・失神・食思不振・浮腫など多種多様で、高齢者に多く、ゆっくり進行するため気付きにくく、はっきりと自覚症状が現れる頃には、心臓や弁の状態がかなり悪化していることがあるので注意が必要です。

普段登れていた坂道、階段が普通に登れない、肩で息をするようになったとか、朝から足がむくみパンパンになっているなどは、心臓弁膜症が原因の心不全徴候の可能性があります。検診などで心雑音を指摘されても、症状がなければ病院に行かないという人も多いですが、まずは検査を受けてほしいですね」

※大動脈弁狭窄症 大動脈弁の弁尖に硬化あるいは石灰化が起きて動きが悪くなり、弁口が狭くなり血液の流れが悪くなる病気

検査はどのようなものでしょうか

「症状があった時や健康診断で心雑音を指摘された場合、まず循環器内科にかかってください。症状などから弁膜症が疑われるということであれば、基本的な検査を受けていただきます。

心電図はもちろんですが、心臓エコーがあります。これは心臓の機能や弁の状態を体に負担なく、詳しく調べられる検査なので基本的に行っております。その中で弁膜症があった場合、重症度(狭窄や逆流の程度)が判断され、そこで治療方針がある程度決まってきます。このまま定期的なチェックでいいのか、内科的な治療で様子を見るのか、手術的な介入が必要なのかという判断をハートチーム(循環器内科、心臓血管外科の医師チーム)で行っていきます」

予防法はあるのでしょうか

「直接的な予防ではありませんが、『大動脈弁狭窄症』は加齢と同時に動脈硬化も一つの原因となります。そういう部分では動脈硬化につながる、血圧が高いとかコレステロールが高いといった、いわゆる成人病を予防することが、弁膜症予防にもつながります。高血圧、高脂血症、糖尿病には気を付けましょう」

診察の様子

負担の少ない新しい治療法

どういう治療法がありますか

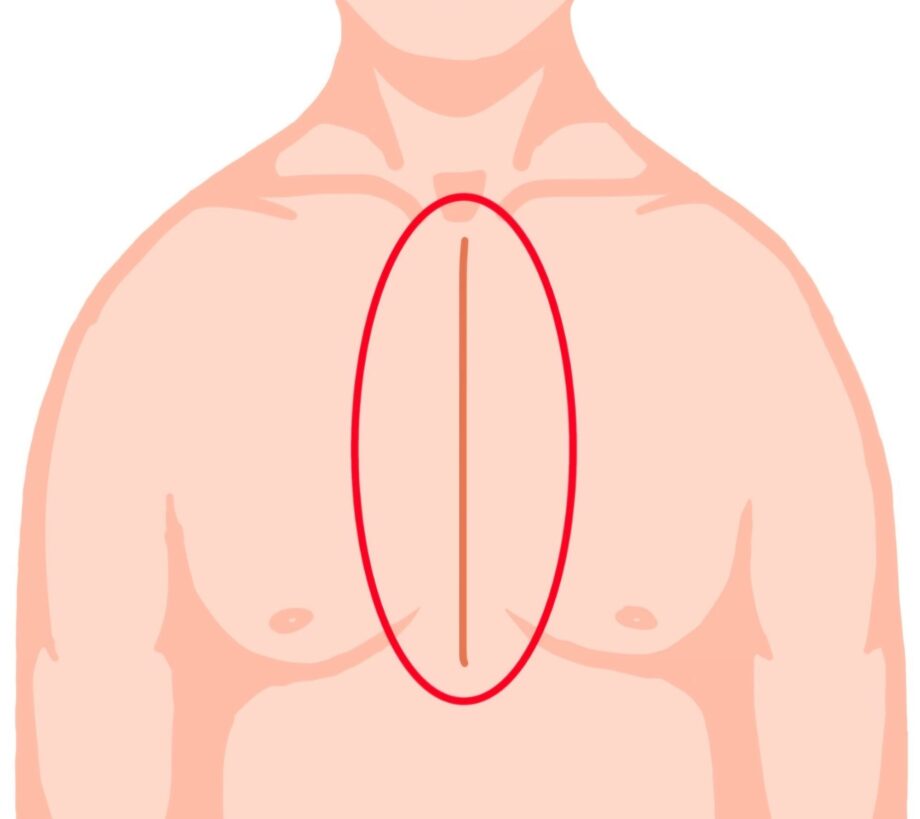

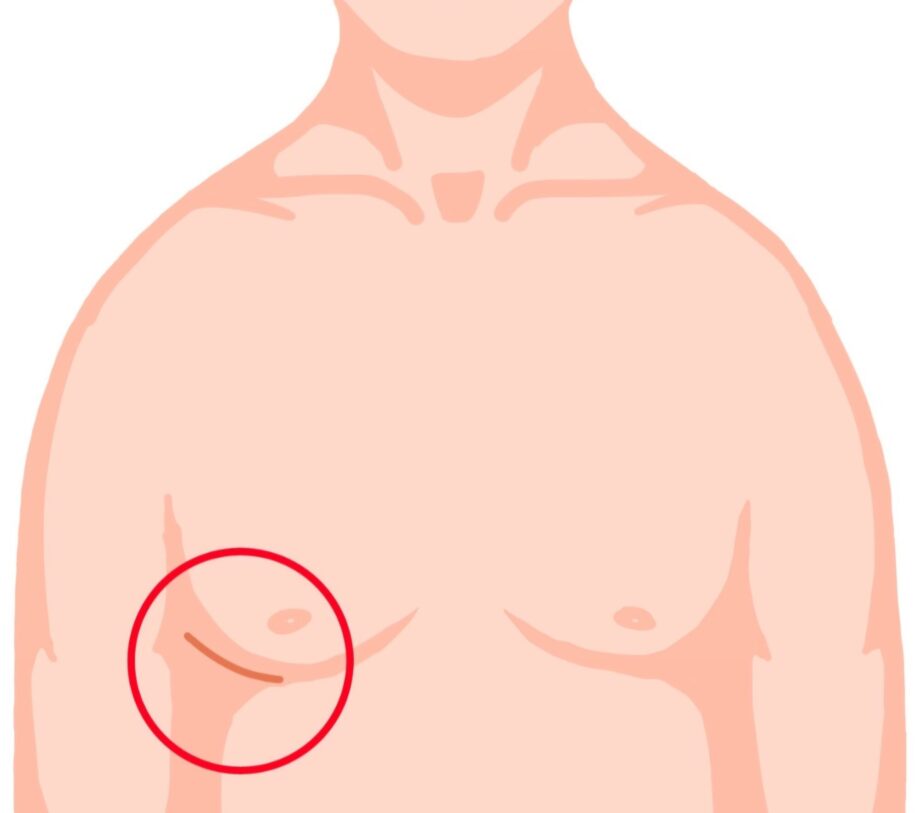

「カテーテル治療や低侵襲手術といわれる体に負担を掛けない治療が脚光をあびています。しかし、適応しない人もいるので、『ハートチーム』でしっかりと協議して、個人のもっている病気(基礎疾患)を踏まえた治療方針を決めることが大事です。低侵襲心臓手術MICS(ミックス:Minimally Invasive Cardiac Surgery)とは手術の負担を軽減するために、従来の胸骨を切る正中切開ではなく、腋の下もしくは乳房の下を5~7㎝切開して肋骨の隙間から従来の心臓手術を行います。胸骨を切らないため、術後の創部痛も少なく、運動制限も少ないため、早期に社会復帰が可能です」

- 従来の正中切開の創

- 低侵襲心臓手術MICSの創

早期相談が肝要

「病変の程度と自覚症状の程度が比例しないのが弁膜症の特徴で、繰り返しになりますが、放置しておくと、心臓に負担がかかり心不全を引き起こしたり、不整脈を起こすことがあり突然死の原因にもなります。心雑音などを指摘された場合には、早期に専門医に診ていただくことをお勧めします。当科はハートチームとして患者様個々の全身状態・基礎疾患・社会的背景も考慮し、十分に検討を重ね、最も適切な治療方針を決めております」

手術の様子

話を聞いたのは・・・

片山郁雄医師

葉山ハートセンター 副院長 心臓血管外科主任部長 低侵襲心臓手術センター長

湘南鎌倉総合病院 心臓血管外科 特任部長

湘南藤沢徳洲会病院 心臓血管外科 特任部長