「うちの主人、最近何だかもの忘れがひどくなってきて心配…」「父の様子が最近ちょっと変で、急に性格が変わってしまったようだ」と、悩んでも、「それじゃあどうすればいいの?」とそのままにしないで。

超高齢社会の現代、認知症は決して珍しい病気ではありません。「もしかすると…」と思ったらまずは専門の病院に相談してみることが大切だ。

- 清川村煤ヶ谷の精神科「医療法人社団増田厚生会 清川遠寿病院」は、日本老年精神医学会の認定施設。1988年の開院以来、地元密着の精神科の病院として、多くの高齢者や家族を支えてきました。

運動したり治療プログラム受けたりと社会復帰をサポート

「認知症は早めの受診が大切です」

「もの忘れと認知症は初期の頃には区別することが困難です。だからこそ早期に相談することが大切でなのです。今は早期に診断して治療を開始することで投薬などにより認知症の進行を遅らせることができます。そのため本人が少しでも長い時間充実した生活を保つことができますし、一方家族にとっても介護の負担や経済的な負担を軽減することにつながります」と、2007年から院長を務める岩元誠医師は、精神科医の立場から説明します。

病院ではアルツハイマー型認知症や脳血管性認知症、レビー小体型認知症や前頭側頭型認知症など、様々な種類の認知症に対して、中心症状や周辺症状の組み合わせによって可能な限り診断。「一人ひとりの症状に合わせた、きめの細かい対応を心掛けています」と岩元院長は話します。

娯楽もあり、心を落ち着かせて過ごすことができるスペース

アルコール依存症の治療も

自分では気づかないうちにお酒に対する依存度が増していき、自分の意志では飲酒のコントロールが効かず生活にまで支障が出てしまうのが「アルコール依存症」です。同病院の特徴の一つがアルコール依存症の治療です。

アルコール依存症対応病棟で「治療のきっかけ」をつかむ

過度なアルコール摂取は放置すると高血圧や糖尿病などの生活習慣病を引き起こすばかりか、心筋梗塞や脳卒中など、重篤な症状を引き起こす原因にもなりかねません。普段はたしなむ程度で楽しんでいたお酒が日々のストレスや生活環境の変化などがきっかけとなり、気付かぬうちに適正な量を超えていく…。

「アルコール依存症は決して特別な病ではありません。年齢や性別、社会的な立場に関係なく、誰でも陥る恐れがあるのです」と岩元院長は注意を呼び掛けます。

スタッフが患者に寄り添いサポート

家族の相談が「治療のきっかけ」になる

「アルコール依存症も認知症と同様に、本人には症状の自覚がないケースが多々あります」と岩元院長。日々の暮らしに負担を感じながらも「なかなか治療のきっかけが持てない」という家族も多い。そうした患者には、まず家族や身の回りの方からの相談が、治療を始める「きっかけ」になることもあるのだとか。

「ご家族だけでもいいので、早めに相談して欲しいです。早めの治療開始が社会復帰への第一歩と言えます」と訴えます。

一人ひとりに合わせてさまざまなアプローチを行う

入院を通じて患者本人が飲酒にどう向き合っていくのか考える機会を提供し、治療プログラムに取り組むことで、一日も早い社会復帰をサポートしていきます。

「『敷居の低い精神科』。気軽な気持ちで相談を」

精神科の専門医である岩元院長は来院者の声にしっかりと耳を傾けることを大切にしています。近年の医療の進歩は目覚ましく、新しい治療薬や治療法がたくさんあります。でも「精神科の分野では、様々な治療プログラムで、患者と家族の心に寄り添ったきめの細かいアプローチが不可欠です。精神科を受診するというハードルの高さを払しょくし、心の悩みや不安を感じたら気軽に相談できる『敷居の低い精神科』を目指しています」と話してくれました。

- 本館の佇まい。

- 東丹沢の森に囲まれた病棟が患者の心を落ち着かせる

一緒に働く仲間を募集中

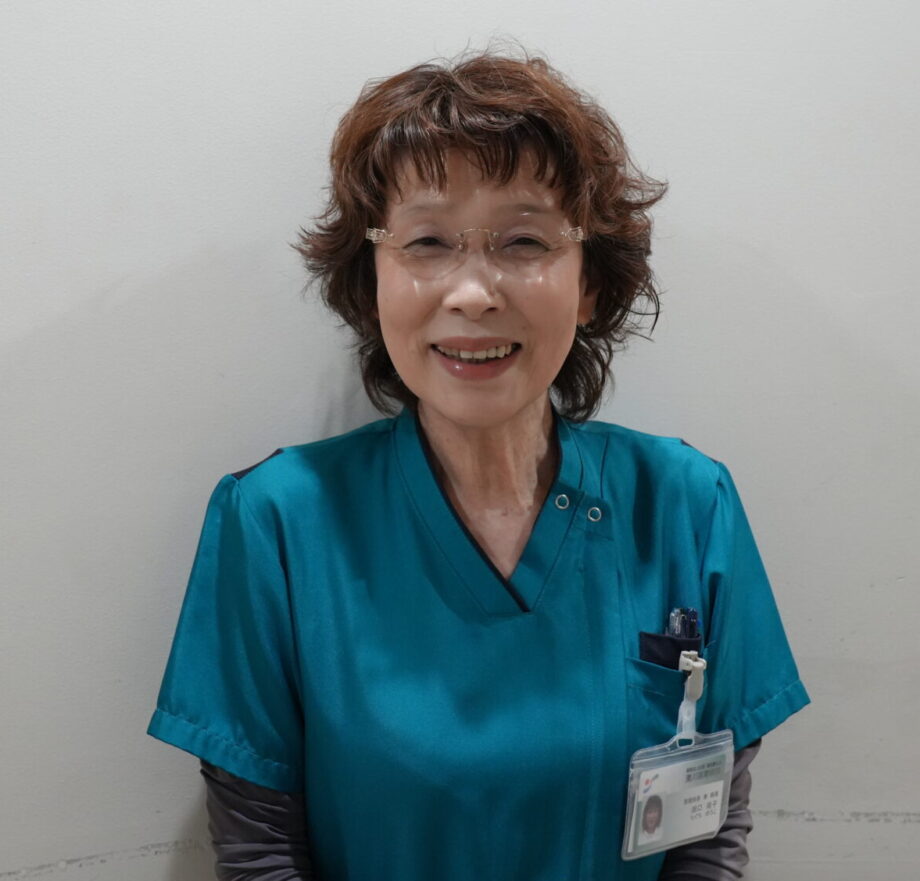

同病院では現在看護師を募集しています。正職員でもパートでも、働き方は自由。「正職員は休みも多く(年間休日129日)、残業も少ないです。自分のペースで働くことができるので、とても働きやすい環境だと思います」と看護部長の田口祐子さんは話します。

やさしい笑顔で「一緒に働きませんか」と呼びかける看護部長の田口さん

長年勤めているスタッフが多いのは、そうした働きやすさに加え、アットホームで気さくな雰囲気にあふれていることが理由かもしれません。

「子育てが終わって時間に余裕ができた方なども歓迎です。無理せず働ける環境で、ご自身の専門性を生かしませんか。一緒に働きましょう」と笑顔で呼びかけます。詳細に関しては電話などでお問い合わせください。