令和7年9月6日、横浜市神奈川区の中丸小学校にて、「地域防災拠点での援護が必要な方」(要援護者)への対応訓練が実施されました。

大規模災害の発生時、自宅の倒壊や火災などで生活ができなくなった場合、一定期間、地域防災拠点で避難生活を送ることになります。自助・共助・公助によりみんなで被害を乗り越えていく中で必要となる、障害児・者や高齢者などのうち特別な配慮が必要な方への対応を、地域防災拠点の運営委員と区の職員が一緒になり考えていく、そんな訓練となりました。

訓練の背景:支え合いのまちづくりを目指して

神奈川区では「かながわ支え愛プラン」を掲げ、誰もが住み慣れた地域で健やかに安心して暮らせるまちづくりを進めています。各連合町会単位で作成している計画の中でも「つながり」「助け合い」を通して「災害に強いまちづくり」を目標に掲げている地区が多いです。

近年では高齢化や核家族化が進み、災害時に支援を必要とする人々を地域全体でどう支えていくかが大きな課題となっています。だからこそ、日ごろから、顔の見える関係や「お互いさま」の気持ちを育めるような地域活動の充実が重要なカギとなります。

災害が発生すると、どの人も自分や家族の安全に気を配ることが精一杯かもしれません。今回の訓練では、同じ空間に避難した近所同士を見渡し、配慮が必要な方がどのような人なのかを考えられるよう、リアルな状況を想定したシナリオで、ロールプレイ形式により進められました。

リアルなシナリオで浮き彫りになる課題

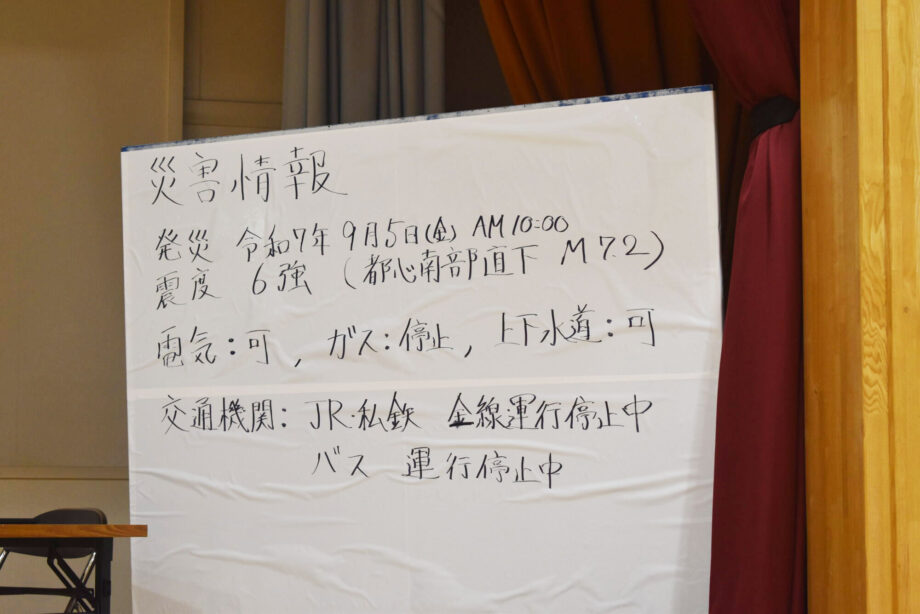

訓練は、震度6強の地震発生から一夜明けたという想定でスタートしました。体育館には多くの避難者が身を寄せており、その中から支援が必要な3名の要援護者がいると申し出があります。

Aさん(48歳男性): 筋肉の難病があり、避難所の食事をうまく取れず体力が低下。

Bさん(86歳男性): 認知症があり、夜間に徘徊してしまう。介護する高齢の妻も疲弊。

Cさん(70歳男性): 全盲だが、妻の介助があれば生活は可能。

- Aさん

- Bさん

- Cさん

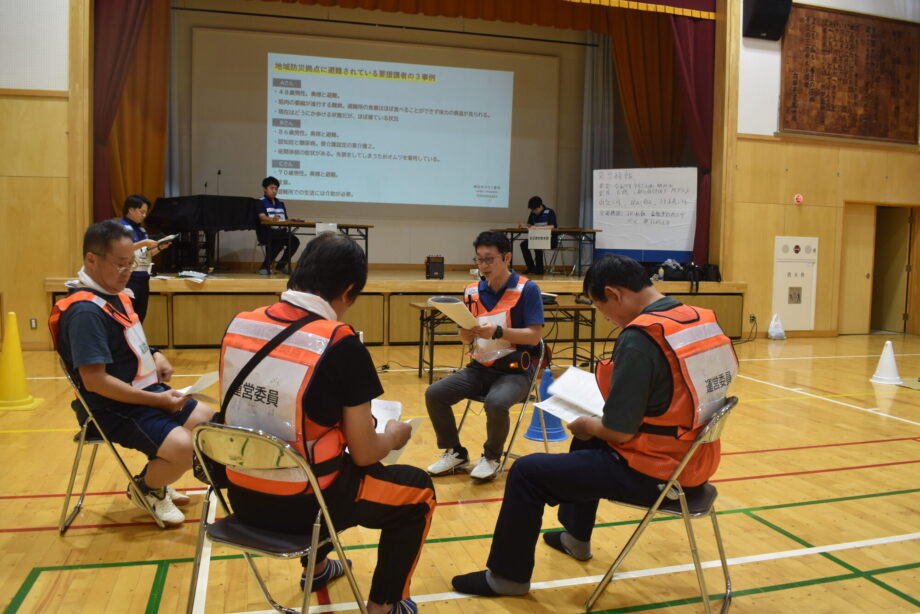

地域防災拠点の運営委員が集まり、限られた要援護者スペースに誰を受け入れるべきか、更に二次的な避難を要請すべきかを議論します。専門知識がない中で判断を下すことの難しさと責任の重さが、参加者の真剣な表情から伝わってきました。

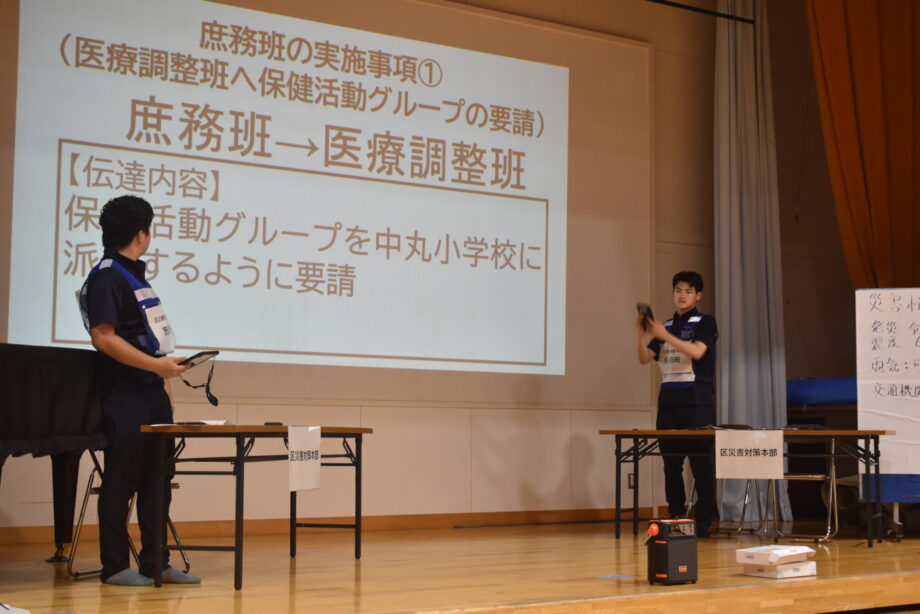

専門職の介入と多機関連携

運営委員会からの要請を受け、区の災害対策本部から保健師2人が聞き取り調査のため派遣された場面では、保健師が本人や家族から直接話を伺います。体温・血圧などの計測も行いながら、どのような健康上の支障が生じているのか、医療対応の要否、体調面で懸念される事項などを把握しました。

保健師は、「日頃の生活やご病気のことを伺ってもよろしいでしょうか?」など、一人ひとりに丁寧に寄り添い、身体的な状況だけでなく、精神的な負担感や介護者の状況なども含めて総合的に分析。他の地域防災拠点で避難している要援護者の状況と合わせて、区内全体で特別な配慮が必要な人の状況をまとめた後、区役所内で、各担当が集まり対応方法を検討。その対応方法には、二次的な避難先である福祉避難所の利用の検討が含まれます。

今回の訓練では、発災時にも使用が想定されているビジネスチャットが活用され、拠点と区本部間での迅速かつ正確な情報共有が図られました。

訓練を終えて

最終的に、Aさんが福祉避難所への移送対象者として決定され、運営委員のサポートのもと移送準備を行うところで訓練は終了しました。

参加した曽我賢二運営委員長は、「全体の流れがよく理解できた。一方で、実際には移送を希望しても受け入れられないケースも出てくるはず。その際の丁寧な説明と心のケアが重要だと感じた」と、この訓練を振り返っていました。

まとめ

今回の訓練は、災害時要援護者支援における具体的な手順と、多様な立場の人々が連携することの重要性を改めて示す貴重な機会となりました。机上の計画だけでは見えてこない現場の課題を、参加者全員で共有できたことは大きな成果です。

「誰一人取り残さない」防災・減災の実現に向け、ご近所同士、地域全体でのつながりを着実につないでいくことがその実現の一歩になると感じました。