1923年(大正12年)9月1日11時58分に関東を襲った「関東大震災」。震源地は相模湾北西部、最大震度は6〜7。現在開催中のあつぎ郷土博物館のミニ展「100年前の大地震とあつぎ」を元に、当時の地域について取材した。

「震動大なりし為め被害甚だしく道路橋梁は申すに及ばず(中略)長宅全潰して全滅の有様なり」。震災発生翌日の9月2日、小鮎村の村長、加川峰次郎氏が愛甲郡長に当てた震災についての報告書の冒頭だ。

愛甲郡全体の死者は約100人。南部ほど被害が大きく、北部ほど小さい傾向がみられたという。現在の厚木IC付近にあたる相川村では、建物がほぼ全壊。村の慰霊碑には31人が犠牲となった記録が残る。また厚木町では28人が死亡した旨が、相模大橋際の「あゝ九月一日碑」に残る。

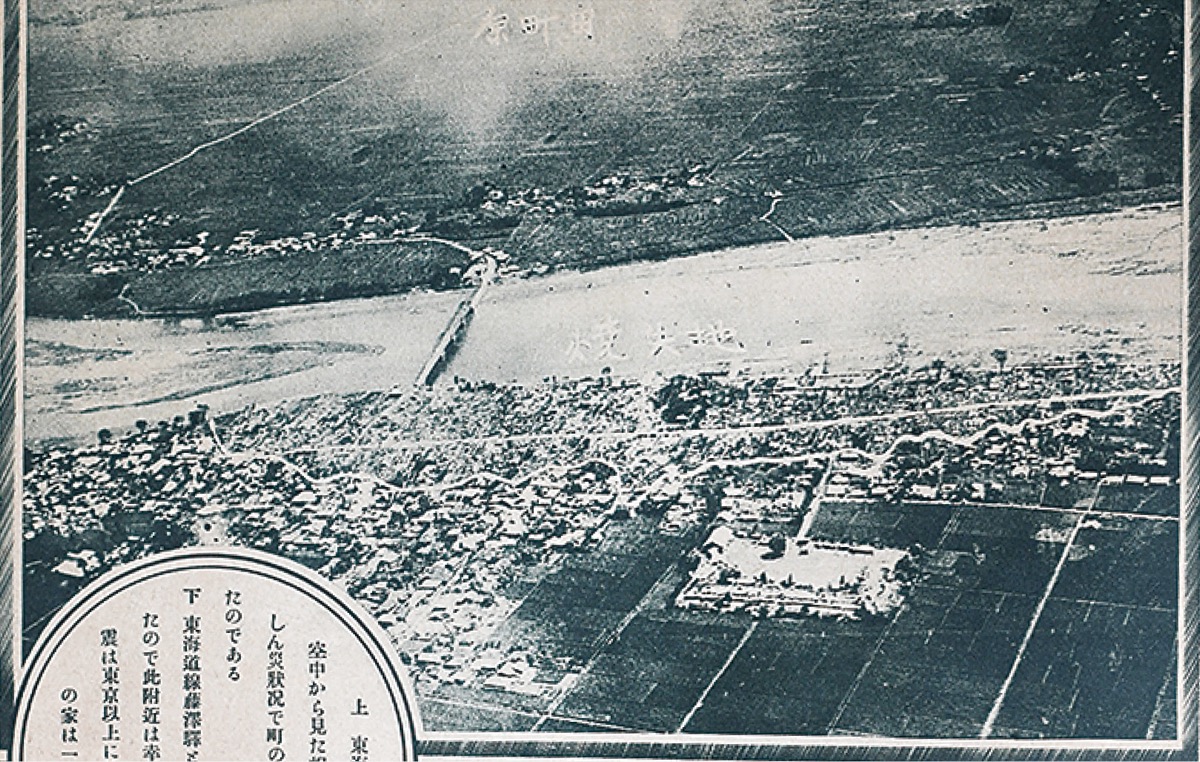

震災後の厚木町の空中写真

火災で被害拡大

被害を大きくした要因が火災だ。震災発生時刻が昼食時にあたり、炊事場が火元となり多数の火災が発生。当時の住居の多くが木造だったこと、台風の影響による強風も不幸であった。厚木地域の消火は1日がかりとなり、地域の8割が焼失したという調査もある。

鮎・蚕産に被害

産業への影響も甚だしかった。当時地域で盛んだった養蚕業では、繭の乾燥場が火元に。下川入村では井戸が1年に渡って枯れ、また、鮎漁で知られていた南毛利地区では河上流の煤ケ谷村(現清川村)の土砂崩れで水質が悪化。『小鮎村震災誌』に「(鮎が)全部死滅す」という悲惨な記録が残る。一方、七沢かぶと湯温泉が震災後に湧き出したという記録も。

愛甲郡の復興において不幸中の幸いだったのが、相模橋だ。10年ほど前に水害で橋が崩れ銅製の近代橋に一部を架け替えており、その部分が震災後も崩れず残った。

奥の近代化部分を残し崩れた相模橋

各地の震災碑には「備え忘れるな」の文言が多数刻まれる。同館学芸員の飯田好人さんは「資料には当時の人の思いが濃く残る。学び、生かしてもらえれば」と思いを馳せた。

展示は9月24日(日)まで。午前9時〜午後5時。入館無料。(問)【電話】046・225・2515