神社の「お祭り」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか?賑やかな屋台、威勢のいい掛け声、それとも幻想的な灯りなどさまざまに想像できるのではないでしょうか。もともとお祭りの根源には、神様を敬い、感謝を捧げる「祭祀(さいし)」という厳粛な儀式という意味合いがあるです。

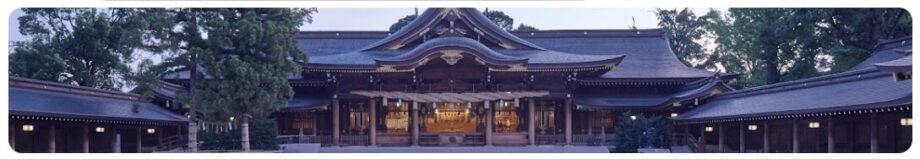

ということで今回は、実際に日本で唯一の八方除の神社である寒川神社の祭祀に足を運び、徹底的に取材しました。

華やかなイベントとは一線を画す、心洗われるようなお祭りや千年以上の歴史が息づく感動的な瞬間など、この記事を読めば、きっと寒川神社の奥深い魅力に気づき、実際に足を運んでみたくなるでしょう!

【目次】

◇例祭

◇國府祭の歴史と概要

◇國府祭から生まれた「浜降祭」?

◇寒川神社のその他の祭事

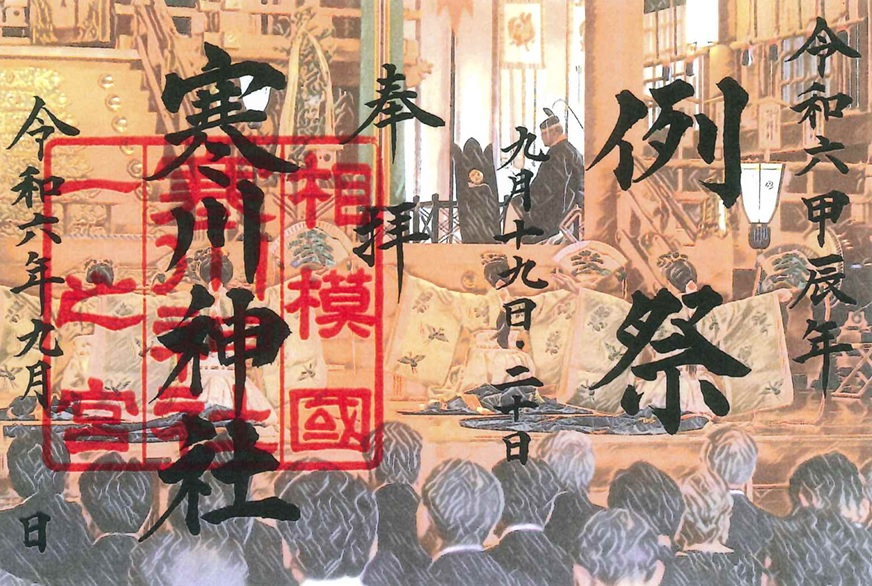

◇限定の御朱印

◇最後に

例祭

神社で毎年行われる祭りのうち、最も重要とされる「例祭」。寒川神社では毎年9月19日(宵宮祭)と20日(例祭)の2日間にわたり執り行われます。八方除の守護神である寒川大明神の御神徳に感謝を捧げ、神社のさらなる繁栄を祈念する目的で斎行されるこの祭事。古式ゆかしい神事のほか、献花や献茶、奉納演芸など、参列者が楽しめる神賑行事も豊富に催されます。

主な行事

流鏑馬神事(やぶさめしんじ):毎年19日に執り行われる流鏑馬。鎌倉時代に起源を持つとされ、天下泰平(人々が平和に暮らすこと)と五穀豊穣(穀物が豊かに実り、豊作であること)を祈願して奉納されます。寒川神社の流鏑馬神事は、(公社)大日本弓馬会により奉納されており、神職も実際に射手として奉仕しているそうです。毎年多くの人がこの光景を見ようと足を運び、その一瞬をカメラに収めようと待ち構えます。

的に矢が命中すると、観客席からは一斉に歓声と大きな拍手が沸き上がります。疾走する人馬一体の姿は、日本の武の美学と精神性を今に伝える、感動的な光景でした。実際に見に行く価値のある神事なのでみなさんもぜひ足を運んでみてください。

天長地久の式

鏑矢奉献・願文奏上の儀

奉射

例祭:例祭当日は、役員・総代をはじめ全国より崇敬者多数が参列し、神社の御本殿で厳粛な祭儀が執り行われます。ここでは寒川大明神の御神徳に感謝し、さらなる神社の繁栄と人々の平安を祈念します。

神饌を献える

浦安の舞(国家安泰と平和への祈りが込められた神楽舞)

日中の厳粛な雰囲気から一転、夕方になると境内は賑やかな空間へと変わります。参道に並んだ提灯に灯りがともり、幻想的な光景が広がります。活気ある万灯パレードや勇壮な神輿渡御を見ようと参拝者も集まります。

万灯パレード

神輿渡御

多くの人々がその美しい光を写真に収め、思い思いにお祭りの雰囲気を楽しんでいました。

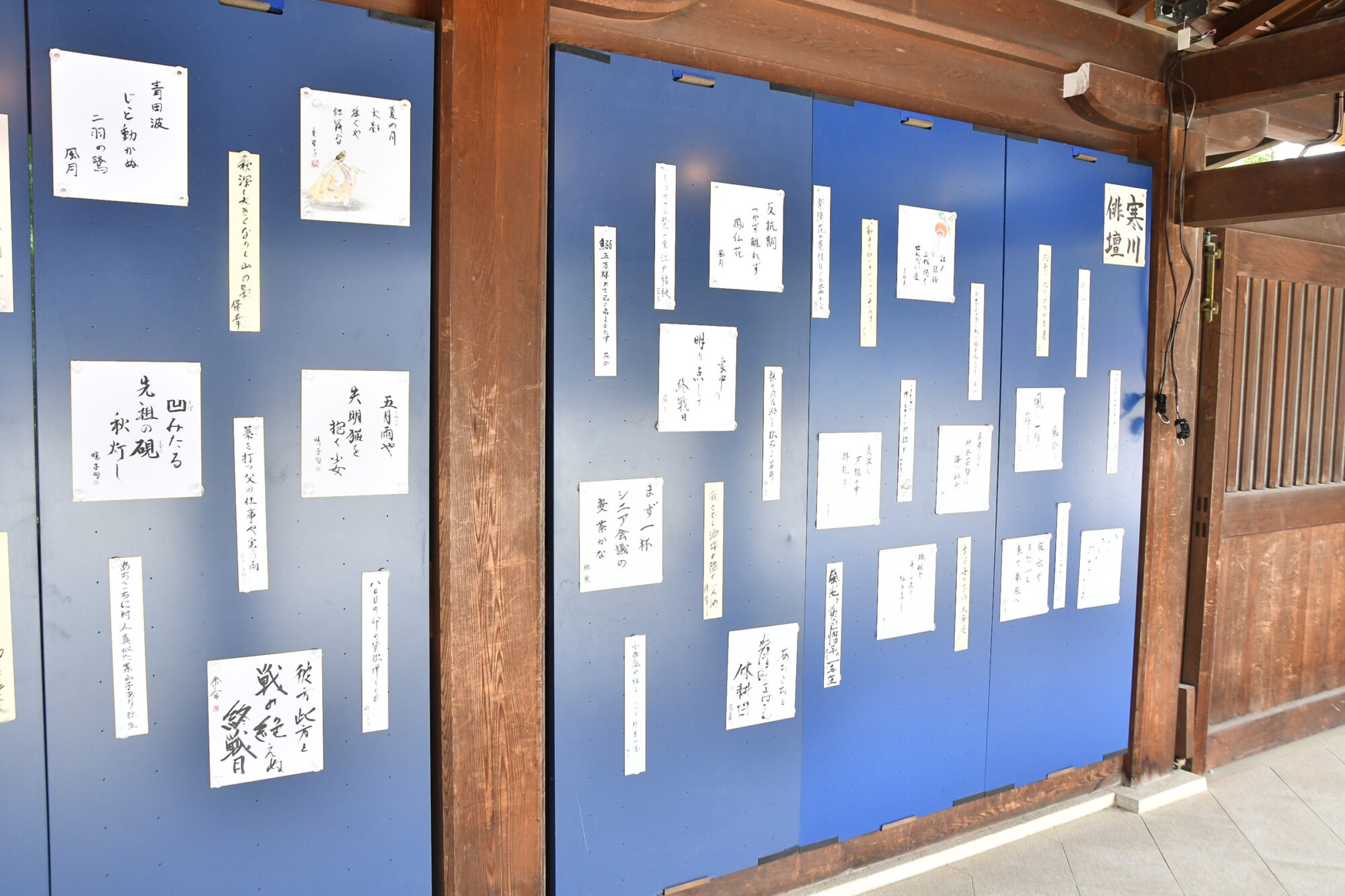

奉納演芸:例祭期間中は境内廻廊などで文化的な展示も行われます。献花や献茶のほか、作品展や地元の団体による奉納演芸(剣道、空手、祭囃子、舞踊など)が披露され、参列者も一緒にお祭りの活気を楽しむことができます。

- 奉納演芸

- 作品展①

- 作品展②

- 献花

寒川神社の例祭は、厳粛な祭典と、流鏑馬神事をはじめとする賑やかな神賑行事が二日間にわたって繰り広げられる、歴史と伝統が息づく壮麗な祭典だと言えます。

國府祭の歴史と概要

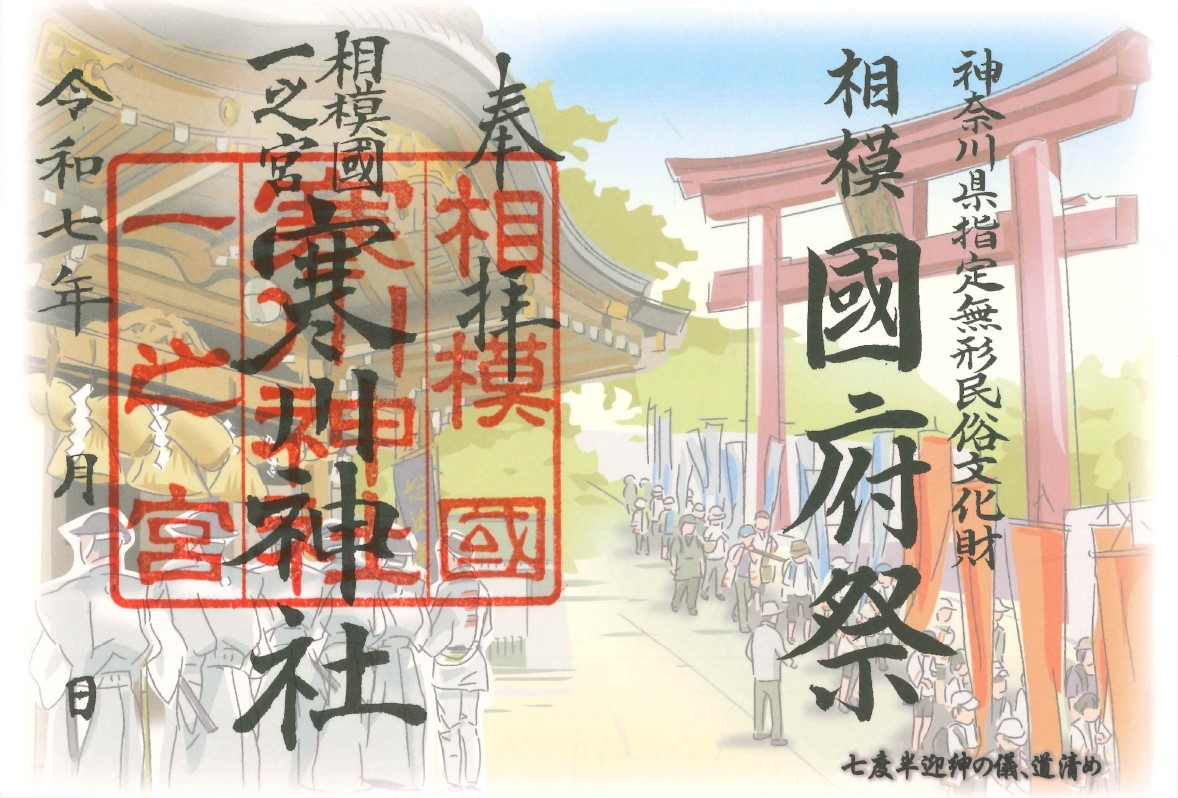

次に紹介するのは、千年以上にわたって続くお祭り「國府祭(こうのまち)」です。なんと神奈川県の無形民俗文化財にも指定されているんです。

神奈川県中郡大磯町で毎年5月5日に行われるこの伝統的なお祭り。もともとの始まりは平安時代とされており、相模國の行政長にあたる国司が天下泰平と五穀豊穣を神に祈ったのが起源だと言われています。

相模國一之宮から順に、寒川神社(寒川町)、川勾神社(二宮町)、比々多神社(伊勢原市)、前鳥神社(平塚市)、平塚八幡宮(平塚市)、そして総社の六所神社(大磯町)が合同で行う、非常に珍しいお祭りで毎年多くの来場者を集めています。この國府祭は寒川神社の「二大神幸祭」の一つと言われ、重要な祭典とされています。

祭りは主に2つの神事から成り立っています。

座問答(ざもんどう):

国府本郷の神揃山(かみそりやま)で行われる神事。かつて一之宮の地位を争った寒川神社と川勾神社が上座をめぐって問答を行い、最終的に比々多神社の仲裁で決着するという、歴史的なやり取りを再現しています。

舞台劇のような緊張感と、一進一退の駆け引きを楽しむことができるため毎年多くの来場者を魅了しています。

神対面・国司奉幣・神裁許:

6つの神社が集まって神様をお迎えし、神々へ奉幣や国の安寧を祈り、神様が国を守ることを認める儀式のことです。

厳粛な雰囲気の中で古来の神事のあり方を現代に伝えており、現代の華やかさとはまた違う、どこか歴史の重みが感じられるお祭りこそが國府祭なのです。また6社が同じ装束(着物)を身に着け祭祀を行うことも、このお祭りの特別な見どころの一つだと言えます。

歴史的背景を随所に残しながら、1000年以上継承されている大切なこのお祭りを通して、寒川神社が相模國においていかに重要な存在であったかを改めて知ることができますね。

國府祭から生まれた「浜降祭」?

そんな國府祭から、湘南に夏の訪れを告げるあのお祭りが始まったことをご存じでしょうか。

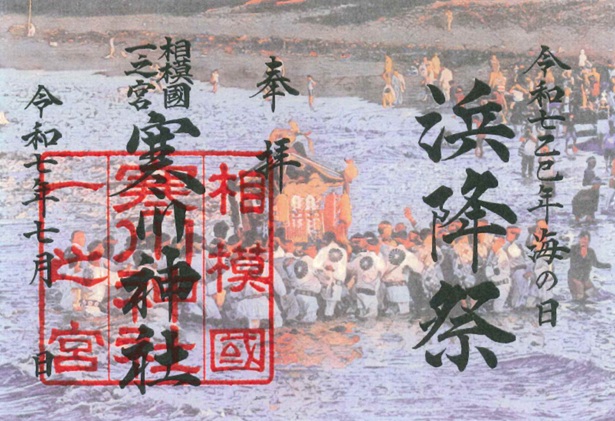

國府祭と深い繋がりを持つのが、湘南の夏の風物詩である浜降祭(はまおりさい)です。このお祭りは「暁の祭典」とも呼ばれ、早朝の茅ヶ崎西浜海岸に、寒川や茅ヶ崎の神社から集まった約40基もの神輿が一堂に会する壮大な祭りです。寒川神社の「二大神幸祭」のもう一つがこの浜降祭とされています。

浜降祭の起源には諸説ありますが、その一つに國府祭での出来事が深く関わっています。天保9年(1838年)、國府祭の帰途にあった寒川神社の神輿が相模川に流されてしまいます。しかし、数日後、茅ヶ崎南湖の漁師、鈴木孫七氏が地引き網でこの神輿を発見したと伝えられています。

この出来事以来、寒川神社が漁師への感謝を示すため、毎年お礼参りとして神輿を茅ヶ崎の浜に渡御するようになり、これが浜降祭の始まりの一つだといわれています。

浜降祭もまた神奈川県の無形民俗文化財に指定されています。長年、地域の人たちから親しまれ、そして愛され、その壮大さを一目みようと県外から足を運ぶひともいるほどのお祭りです。

また祭典では、海岸に集結したすべての神輿の中で、寒川神社の神輿が中央に列位し、儀式を進めるなどの役割を担っています。

このように寒川神社は、浜降祭の起源と歴史において深く関わり、現在もお祭りの伝統継承において重要な役割を果たしているんです。

寒川神社のその他の祭事

寒川神社では、ほかにも年間を通じて様々な祭事が行われ、日本の伝統や自然への感謝の心を伝えています。

稲作が始まる春に開催されている「祈年祭」と、豊作を感謝する秋に斎行されている「新嘗祭」。全国的にも執り行われるこの対をなした祭りもまた、寒川神社の大切な神事として知られています。

祈年祭(きねんさい):

毎年2月17日に行われる、その年の五穀豊穣と産業振興を祈る春祭のこと。この祭典で奉納される「田打舞神事(たうちまいしんじ)」は、古来より伝わる豊穣を祈る儀式で、翁の面をつけた神職や社人が、厳かな地謡(ぢうたい)と囃子(はやし)に合わせて、稲作の始まりから終わりまでを舞で再現し、神に感謝と願いを捧げます。

新嘗祭(にいなめさい):

毎年11月23日に行われる、その年に収穫された新穀を神様にお供えし、自然の恵みに感謝を捧げる祭事です。地元の人々が心を込めて育てた新米や野菜が、豊作の感謝を込めて御神前に奉納されます。この大切な祭事には多くの氏子が参列し、神職は装束をまとい、厳粛な儀式を通して神様との絆を深めます。

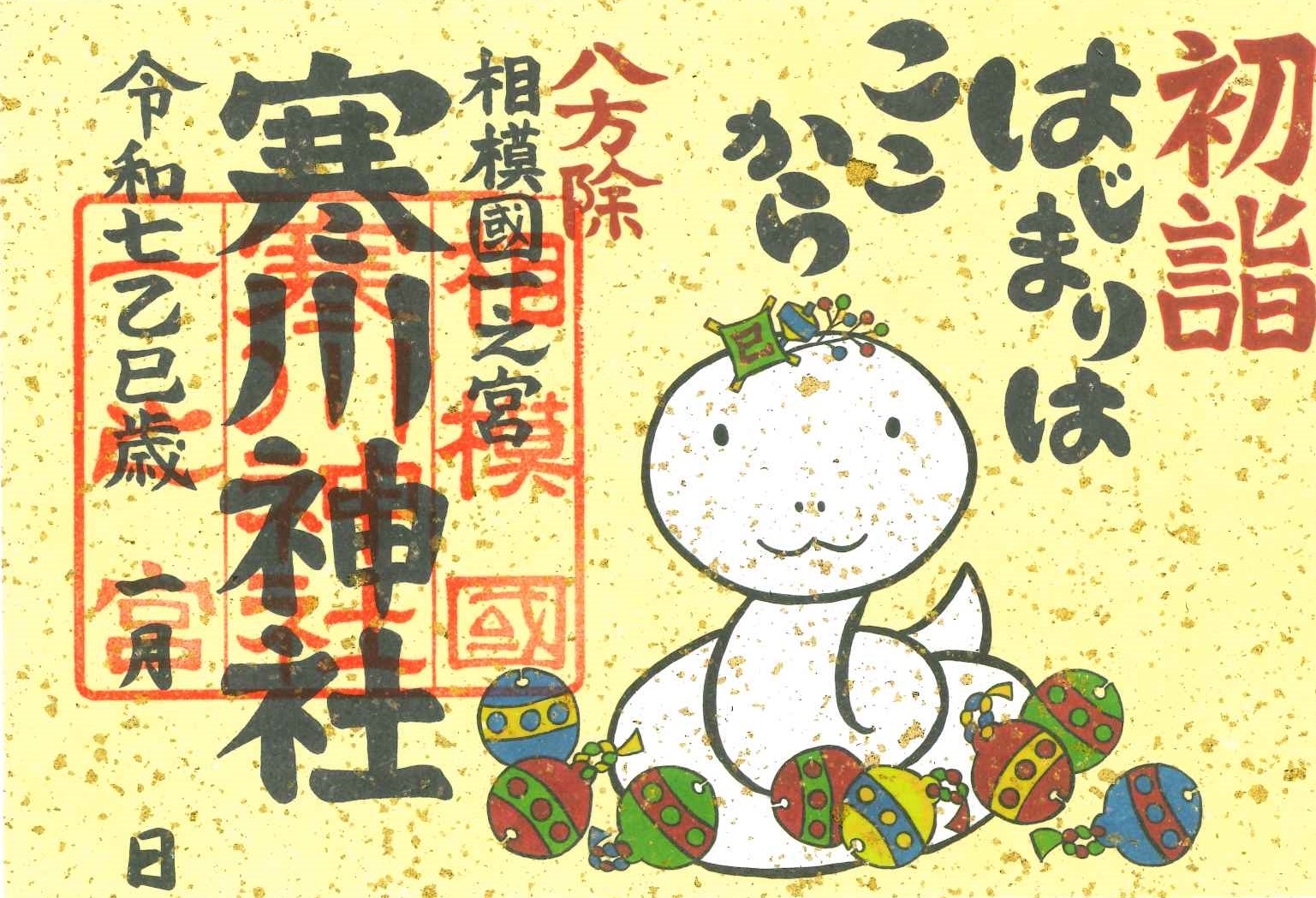

限定の御朱印

各祭事に合わせて、特別な御朱印が授与されているんだそうです。これは、通常の御朱印とは異なり、その祭事や季節を象徴するデザインが施されているのが特徴です。とても魅力的ですね。

これらの御朱印は、まさにその時期にしか手に入らない、一期一会の宝物です。

授与される期間は短いので、訪れる前に神社の公式サイト(https://samukawajinjya.jp/)などで確認することをお勧めします。

最後に

いかがでしたでしょうか。寒川神社の神事を通して、日本人の持つ自然への感謝の心や、共同体の絆、そして歴史の重みを再認識することができました。今回のレポートが、寒川神社を訪れる際の新たな視点となり、その神聖な祭事の数々に触れるきっかけとなれば幸いです。

- 寒川神社の御祈祷にまつわるレポートは以下に掲載中!こちらもぜひご覧ください。