「今こそ見て」 16日まで

横浜市指定有形文化財に指定されている大倉山記念館が、恒例のオープンギャラリーを16日まで開催している。コロナ禍の今年は、様々な災害を乗り越えてきた同館の歴史と防災について展示。同館の鈴木裕也さんは「展示を通して、今回の災害(コロナ)もきっと乗り越えられると元気づけられたら」と語る。

同館は実業家の大倉邦彦が、大倉精神文化研究所と附属図書館の創立を目指して1932年に設立した。現在は、集会室やホールの貸出し、図書館利用などができ、周辺住民や地元団体らに親しまれている。

オープンギャラリーは同館自体に愛着を持ってもらおうと、4年前から開催している。館内に併設されている(財)大倉精神文化研究所の協力のもと、設立者の大倉氏の思いや設立当時の映像、写真などを展示してきた。

第4回目となる今年は「未来への願い」と題した特設展示を実施。創立88年の歴史の中から、関東大震災、1938年の水害、東日本大震災の3つを切り口に、同館と災害の関係を紐解く。

同館は関東大震災の被害を目の当たりにした大倉氏によって、震災の教訓を生かした頑丈な建物を目指して建てられた。同館附属図書館の本棚は建物の壁と一体化した構造になっているため揺れに強く、大倉精神文化研究所の平井誠二理事長によると「創立から一度も耐震補強工事を必要とせず、東日本大震災でも図書館の本が落ちなかったほど」だという。

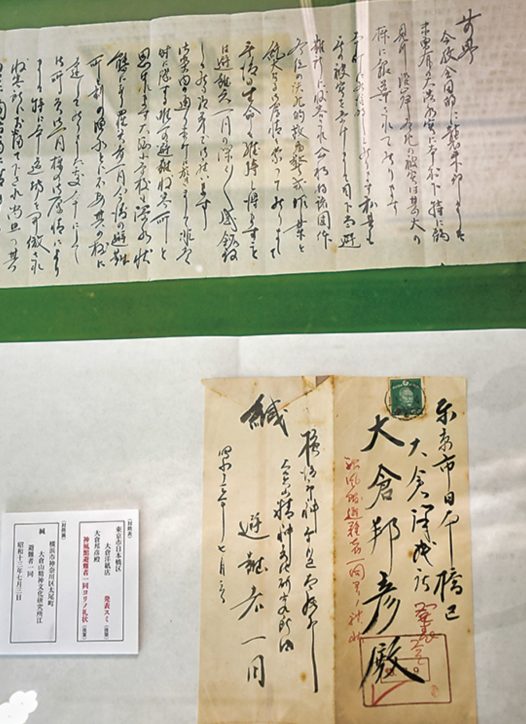

同館は地域防災にも積極的に貢献してきた。「1938年に起きた水害で大倉山一帯が浸水した際、記念館が90人以上の避難者を受け入れたことがある。その後創立者の大倉氏宛てに手紙が届いた」と平井理事長。展示には手紙の実物が設置されており、連名で避難者らから同館への感謝の意が記されている。

企画を主導した同館の鈴木さんは「記念館としてできることは何か考えたとき、災害を乗り越えてきた記念館を紹介することで、地域に元気を与えられるのではないかと考えた」と語る。

子ども向け館内探検も

会期中は子ども向けイベントも同時開催している。「こども記念館探検」では、館内外を回ってクイズに挑戦する。全問正解すると認定証とアマビエが描かれたシールがもらえるほか、普段入場できない塔屋(屋上)に入ることもできる。疫病退散の利益があるという妖怪、アマビエを描くとギャラリーに飾られる「こどもギャラリー展」も実施中。各企画午前10時から午後5時まで(4時最終受付け)。対象は小中学生程度まで(幼児は要保護者同伴)。

平井理事長は「さらなる災害が起こる可能性もある。避難が大変な子育て世代にこそ展示に来ていただき、親子で防災について学ぶ機会にしていただければ」と話す。

展示「大倉山記念館へ願いを込めて」は8月16日まで、同館2階のギャラリーで開催する。入場料無料。問い合わせは、同館(【電話】045・544・1881)へ。