多摩区制50周年記念公募事業

旧日本陸軍が開設し、戦争で使う秘密兵器を開発・製造していた「登戸研究所」。現在の明治大学生田キャンパスに残る遺跡を後世に伝えるため活動する「登戸研究所保存の会」は8月から、多摩区制50周年記念公募事業としてパネル展示や講演会を催す。同研究所と地域の歴史をひもとき、現代のウクライナ侵攻や未来の平和を考える場を目指す。

区制50周年を2020年迎えた多摩区は、区民や地域団体主体の公募企画を2021年度募集。テーマの一つ「歴史を振り返りつつ、未来を見据える」を踏まえ、登戸研究所保存の会も企画を立ち上げた。

「明治大学平和教育登戸研究所資料館」協力

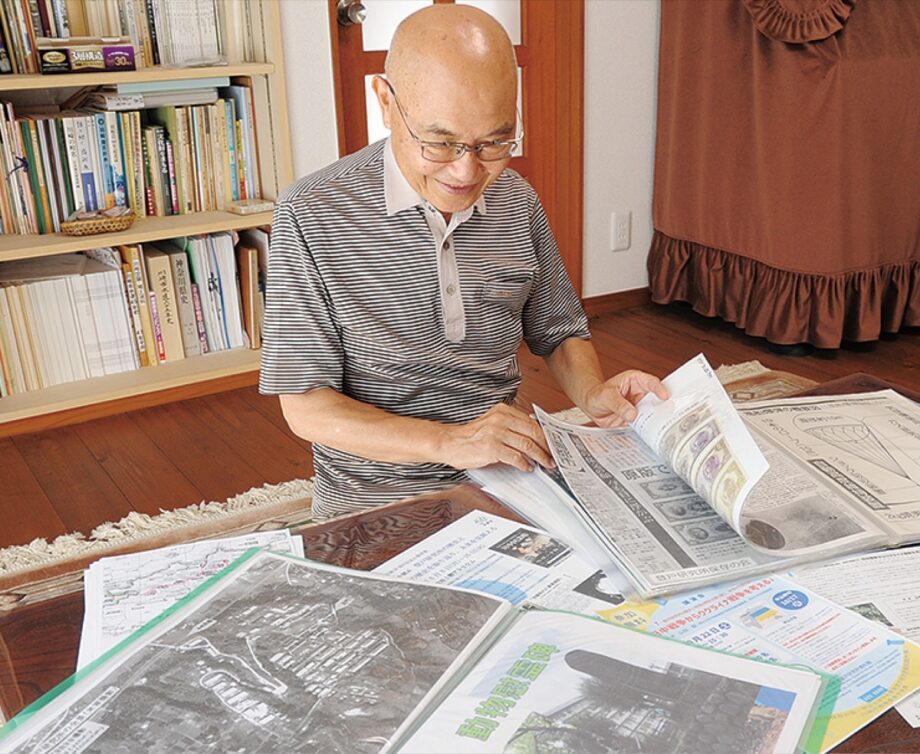

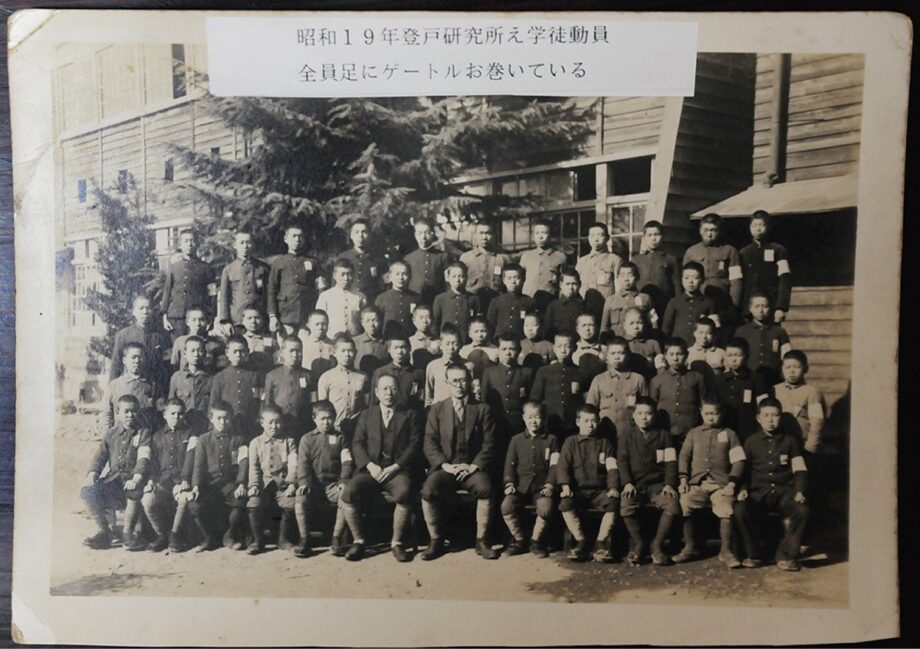

パネル展示は8月8日(月)から16日(火)、区役所1階アトリウムで行う。唯一現存する研究棟を利用した「明治大学平和教育登戸研究所資料館」の協力を得て、5月まで行われていた企画展「参謀本部と登戸研究所による対中国謀略」を初めて館外で展示。戦時中に研究所で働いていた地域の若者についても焦点を当てる。保存の会事務局長の森田忠正さん(77)は、登戸国民学校(現登戸小)の児童が登戸研究所に勤労動員されたことに触れ、「研究所は地元の若者が多数動員され成り立っていた。地域と絡めた展示ができれば」と思いを話す。

登戸研究所への勤労動員前の登戸国民学校児童=会津友伺さん提供

講演会は10月22日(土)、明大生田キャンパスの会場とオンライン配信で企画。資料館の共催で「日中戦争からウクライナ戦争を考える」と題し、山田朗館長(65・同大文学部教授)が講師に。日中戦争の秘密戦における研究所の役割を振り返り、ロシア軍のウクライナ侵攻と比較する。

困難越え語り継ぐ

市民を中心に2006年に結成し、研究所遺跡のガイドや地元中学校での出前授業、資料館と共同の調査研究に尽力してきた保存の会。今回の企画では研究所に勤務した当事者の講演も検討していたが、「もう話をできる人がいない」と森田さんは肩を落とす。会員は80人ほどいるが、ガイドができるのは5、6人。森田さんは「私もいつまでできるか」とも語り、「平和というのは、ひとたび戦争が始まってからでは遅い。平和が一番だと声を上げないといけない」と力を込める。

風船爆弾や生物化学兵器の開発、偽札製造をした登戸研究所に関する物的資料は、1945年の敗戦時に全て処分。勤めた人々は口を閉ざしてきたが、80年代末に高校生らの調査で語り始めた。保存の会の代表世話人(共同代表)で、法政二高教諭時代から研究所の実態を解明してきた第一人者の渡辺賢二さん(79)は7月30日、資料館主催のシンポジウムに登壇。学校教員らが参加する中、「(戦争の)被害と加害の問題は双方の事実に基づいて議論することが必要。研究所は加害の拠点。隠されていたものを伝えることで戦争とは何か本質が分かると思う」と語気を強めた。

10月の講演会は事前予約制、先着順。詳細はパネル展示会場等で配布のチラシ、資料館サイト。