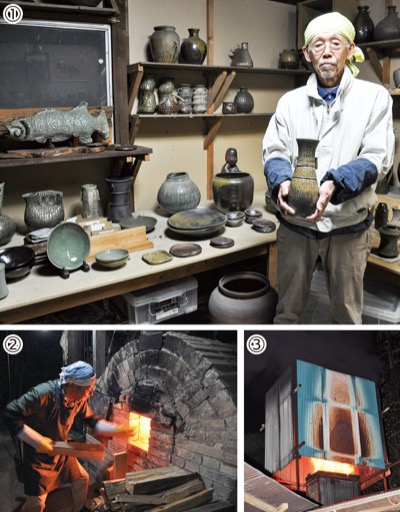

陶芸を趣味とする人たちが集う夢野頓坊農場窯、通称「夢窯」は11月中旬、金田にある穴窯で2年ぶりに窯焚きを行った。コロナ禍で薪の集まりが悪かったため昨年は断念したが、造園業者らから提供を受け、何とか実現に至った。5昼夜かけて焼き上げた〝土味〟のある素朴であたたかな風合いをまとった作品が完成した。

午後6時、畑と木々に囲まれた小屋からパチパチと薪の爆ぜる音が闇に響く。ここは旧三崎高校などで物理教諭を務めた故・黒田千里氏が構えた広さ800坪ほどの工房。電気以外のガス・水道は通っていないものの、60人以上のメンバーがバケツに雨水を溜めて手を洗い、薪割りするなど「究極のエコ」を体現しながら和気あいあいと創作活動に励んでいる。

レンガ造りの穴窯で窯焚きするのは、年に1度だけ。土の塊から形成した陶芸愛好家たちの作品は約400点あり、窯の中に敷き詰めるだけでも3日を要した。12日朝から火を入れ、割れないようにメンバーは交代しながら少しずつ温度を上げていった。終盤は1250度にまで達する焚口ににじり寄り、素早く薪をくべると、煙突から火柱と黒煙が立ち上った。17日朝まで焼き続け、1週間ほど冷ました後、ようやく窯出しした。

昔ながらの作り方で、材料は主に土と炎。灰が釉薬の役割を果たし、杉は黄色、松は青磁色になる。薪の種類や火の当たりなど条件によって仕上がりはそれぞれ異なる。

氏の遺志を受け継いだ3人の共同代表の1人、田中史郎さんは「窯の蓋を開けるまでドキドキ。どんな作品になっているか分からない。自然相手で人知が及ばない世界だから、次もまた作りたくなる」と魅力を語った。

夢窯による16回目の作品展と販売会が12月2日㈯午前10時から午後5時、3日㈰午前9時から午後5時に開かれる。会場は市民交流センター多目的ホール(ベイシア三浦店2階)。茶碗や皿、花瓶、ぐい呑み、コーヒーカップなどメンバーの力作を買い求めるファンも多い。入場自由。

問い合わせは田中さん070・3273・0223