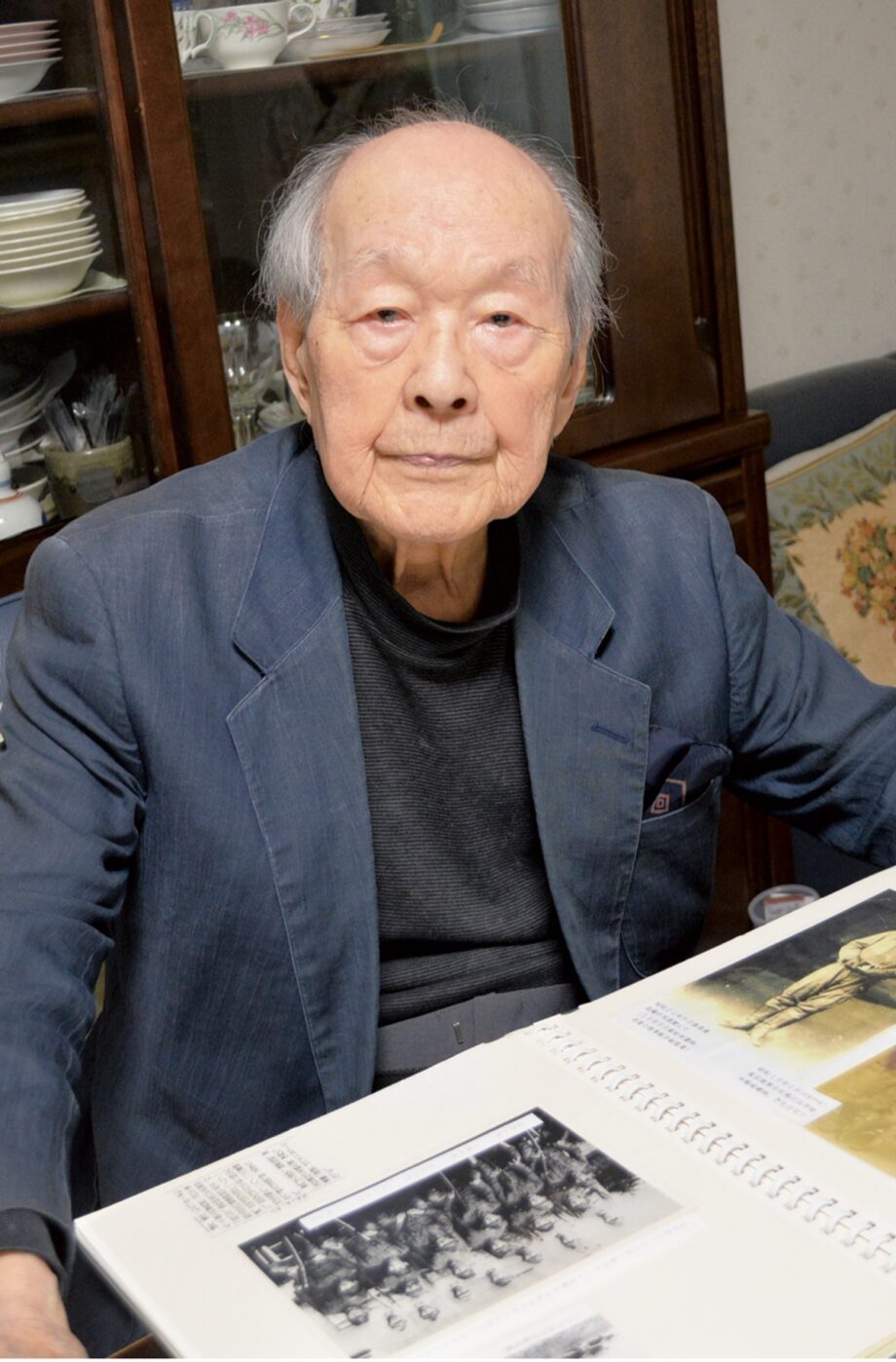

3度の窮地 残った命

「典型的な軍国少年だった」15歳のとき、東京陸軍少年飛行兵学校に第17期生として入校。以来、3度にわたる「九死に一生を得る」経験をしてきた。

1度目は1945年4月。立川飛行場でB29による爆撃を受けた時。6人の同期生は一瞬のうちに吹き飛び、影も姿もなくなった。防空壕に居たために辛うじて命は残ったものの、低空で飛行する機体に恐ろしさを覚えた。「あれは魔物だ」

6月、陸軍航空士官学校の選抜試験に合格した。慣れてくると練習機の操縦訓練を行うように。2回目に「死」を意識したのはこの頃だった。練習中、100mほど上昇したところでエンジンが停止し降下。機体を安定させようと咄嗟に操縦桿(そうじゅうかん)に手をかけると、「馬鹿者。手を放せ」。同乗していた教官の怒鳴り声が聞こえた。理解できず呆然とする中、教官の冷静な操作のおかげで、機体も人も事なきを得た。

死と隣り合わせの日々だったが、格別に生活や学びの環境が整った航空士官学校での時間は楽しくもあった。「陸軍初めての画期的な編成」と評された当時の訓練。その特徴の一つが心理学者の登用だ。訓練生一人一人に心理テストを行い、個々の性格にあった「個別化教育」が徹底された。「この間は教官から理不尽な扱いを受けなかった。僕は自由にやらせた方が伸びるタイプ。2年間の少飛(少年飛行隊)生活の中で唯一納得できる日々だ」

7月ごろになると優秀な仲間は1人で飛行を行うようになった。「早く一人前になることは早く死ぬということ。死ぬために一生懸命になっているのだ」。皆、内に秘めた思いは同じだった。

そんな中、「3度目の死」が近づく。艦上戦闘機・F6Fが列をなして急降下し、機関砲を連射。至近弾の衝撃で生き埋めになった。救出されるも、体の感覚はない。だが、命は残った。

そして、8月15日を迎える。軍の命令で飛行機に関する情報は、三日三晩徹夜で燃やした。

あれから80年。仲間のほとんどがいなくなった。「僕が口で伝えなきゃ」。思いを強くした。

「心が傷つき、泣くのに、なぜ戦争をする指導者がいるのか。戦争だけはしちゃいけない」

- - - - - - -

2025年で戦後80年。体験者が年々減少し、戦争の記憶が風化しつつある。当事者の記憶を後世に残すとともに平和の意義について考える。不定期で連載。