【コンテンツ】※タイトルをクリックして項目へジャンプ

◆羽沢南の歴史

◆羽沢の寺社、記念碑等

◆はざわっ子検定

羽沢南の歴史(その1)先土器時代~中世

「羽沢南」は、2006年(平成18)10月23日、「羽沢町」南部地域の住居表示変更により、「羽沢町」から分離・新設された新しい町である。従って、「羽沢南」の歴史について語る場合には、当然のことながら「羽沢町」/「羽沢」について触れなければならない。

1.先土器時代の「羽沢」

「羽沢」は、多摩丘陵の東南端に近く、下末吉台地が南に張り出したところに位置している。太古の昔からこの羽沢の地には人々の生活があり、「東泉寺」近くの畑から「東泉寺遺跡」と呼ばれる先土器時代の遺跡が発見されている。約10,000年前の遺跡とみられ、神奈川区内最古の遺跡である。

また、羽沢小学校近くの富士塚の周辺からは、平成元年に縄文晩期の竪穴式住居跡が発掘されている。住居の入り口には獣の侵入防止のための穴があり、今から約2500年前頃の住居跡と見られている。農耕が始まる前、この羽沢の地は針葉樹林で覆われ、獣を追い、木の実を採る人々の住み易い大地であったと思われる。

しかし、「羽沢」は、この時代から永く空白期が続く。羽沢は台地で大きな川がなく、また人口も少なく、鶴見川流域には稲作に適した土地が拡がっていることから、羽沢から鶴見川流域へ人々が移動したためと思われる。

2.古代の「羽沢」

江戸時代中期の文化・文政期に編纂された『新編武蔵風土記稿(しんぺん むさしふどき こう)』によると、「羽沢村は郡の西南にあり、村名の起こる所及び郷名を伝えず、是も小机庄に属する地なり」とある。そして、明治初年までこの地は「武蔵国橘樹郡(むさしのくに たちばなぐん)羽沢村」と言われていた。

「橘樹(たちばな)」という地名は、『日本書紀』の安閑(あんかん)天皇元年(534)の条に、武蔵国造(むさしの くにのみやっこ)の地位継承権を巡る争いについて記されており、その中で武蔵国造として認知された笠原直使主(かさはらのあたい の おみ)が、そのお礼として「橘花(たちばな)」を含む4カ所の屯倉(みやけ)を献上したと記されている。「橘花の屯倉」は現在の川崎市住吉、横浜市日吉付近にあったとされているが、羽沢に直接かかわる史実は残されていない。

3.中世の「羽沢」

羽沢については引き続き永い空白期が続き、史書にその名を見ることはない。ただし、横浜市制100年を記念して発行された『横浜の歴史』には、鎌倉時代、南北朝時代及び戦国時代の3枚の市域復元図が載っているが、鎌倉時代の復元図には小机、鳥山は載っているものの羽沢の名はなく、戦国時代の復元図になって初めて「羽沢村」の名が記載されている。「羽沢村」が村規模の集落に成長したのは、戦国時代直前の頃であったと推定される。

なお、羽沢小学校近くの富士塚の前に「硯松(すずりまつ)」の碑があるが、これは江戸城を築いた太田道灌(おおた どうかん)の故事にちなんだ碑である。太田道灌は、関東菅領・山内上杉家の内紛に絡み、長尾景春(ながお かげはる)に味方した小机城主・矢野兵庫(やの ひょうご)を攻める途中、羽沢のこの地の松の下で矢立(硯箱)を取り出し、「小机は先ず手習いの始めにて、いろはにほへとちりじりになる」という一句をしたため、心身ともに傷ついた部下を励ましたと言われている。1478年(文明10)の出来事である。

羽沢南の歴史(その2)近世~近代

4.近世の「羽沢」

前述のように、「羽沢」の地は明治の初年まで「武蔵国橘樹郡(むさしのくに たちばなぐん)羽沢村」と呼ばれていたが、「羽根沢(はねさわ)村」とも言われ、村人は「羽根沢」の方を多く用いていたようである。また、古くは「ハネザ」、「ハネザワ」等とも呼ばれており、「端沢」(沢の片側の意)が転じ「羽沢」になったのではないかとも考えられている。

中世より農家が散在したが、その数は僅かで、一村の形態に発展したのは江戸前期と思われる。『新編武蔵風土記稿(しんぺん むさしふどき こう)』によれば、文化の頃(1804年~1818年)の羽沢村の戸数は36軒で、村内の所々に散在していたと記されている。その後村の戸数は、1843年(天保14)に66軒、1885年(安政2)に62軒という記録がある。農業しか基盤の無かった当時の羽沢村では、年貢を納めると手元には僅かしか残らず、分家しても羽沢に残るには困難があった。村高は天和の頃(1681年~1683年)に216石、1732年(享保17)には261石に増えたが、その後は明治に至るまで変わらなかった。

村の成立に深い繋がりをもつ古い寺が二つある。一つは、バス停「青蓮寺前」の「照光山平本院青蓮寺(しょうこうざん ひらもといん しょうれんじ)」で、『新編武蔵風土記稿』には「開基は村の里長(さとおさ)・喜兵衛が先祖なり。法号を平本院と言い、卒年を伝えず、彼が氏を平本と言い、故にそれを法号とし、また寺の院号にも用ひしなり。開山の僧及び年歴を伝えず」とある。寺の過去帳には1504年(永正元)創立とあり、平本氏一族の菩提寺となっている。

もう一つは、バス停「東泉寺前」にある「広厳山成願院東泉寺(こうげんざん じょうがんいん とうせんじ)」で、『新編武蔵風土記稿』によれば、「開山を継円(けいえん)と言い、示寂せし年代は其伝へを失ひたれど第五世の住僧の寂年を寛永年中(1624年~1644年)といえば開山の時代も旧きこと知るべし」とある。また、寺伝によれば、開山は賢継(けんけい)といい、1465年(寛正6)没したという。明治の初めに火災にあって全てを焼失したので詳しい沿革を知ることができないが、本尊は薬師如来立像で行基の作と伝えられている。

『新編武蔵風土記稿』によれば、羽沢村には神明社(主神:天照大神)、蔵王権現社、杉山社、山王社、熊野社などがあったとされているが、多くは、1916年(大正5)に神明社に合祀されている。また、近世の民間信仰とその遺跡として、富士塚、庚申等、道祖神、地神塔、石塔、石仏等、数多くの金石碑がある。「羽沢」は史跡の宝庫でもある。

5.近代の「羽沢」

徳川幕府の大政奉還により、幕府の直轄領のうち、神奈川奉行支配地は「神奈川県」、武蔵国は「武蔵県」となる。さらに、1871年(明治4)の「廃藩置県」により武蔵県も神奈川県となる。富士塚に立つ出羽三山神社供養塔は1880年(明治13)の建立にもかかわらず「武蔵国橘樹郡(むさしのくに たちばなぐん)羽沢村」となっており、「神奈川県」という名称の周知には相当の時間を要したようである。

1889年(明治22)の市制及び町村制施行の際、連合町村制も合わせて実施され、羽沢村は、岸根村、小机村、下菅田村、三枚橋村、片倉村、鳥山村、六角橋村、神大寺村と合併して「橘樹郡小机村大字羽沢」となり、1892年(明治25)、小机村は城郷(しろさと)村と改称、羽沢村は「橘樹郡城郷村大字羽沢」と改称された。

1927年(昭和2)10月1日、横浜市に区制が導入された際、「橘樹郡城郷村大字羽沢」は横浜市に編入されて「横浜市神奈川区羽沢町」となり、村から町に昇格した。なお、区制移行6年後の1933年(昭和8)の戸数は97戸,人口は689人である。

羽沢南の歴史(その3)戦後~

戦後日本の社会・経済の発展に伴い、羽沢地区は緑の丘陵地帯から住宅地へと大きく変貌する。

昭和30年代以降、現在の羽沢南地区には、日本鋼管(現、JFE)、電電公社(現、NTT)、昭和電工等の大手企業の社員住宅が続々と建設されるとともに、住宅地としての環境整備が図られ、人口が飛躍的に増加した。

反面、羽沢地区の農業は大きな変容を余儀なくされ、耕地は宅地化され、都市化されていった。耕地面積も専業農家戸数も減少の一途をたどっている。現在、営農団地「菅田・羽沢農業専用地区」が設けられており、羽沢地区はもちろん、神奈川区内の農家にとって重要な生産拠点となっている。「農業専用地区」では横浜ブランドの農産物が生産されており、特に、「横浜キャベツ」は市内一の生産量を誇っている。

1964年(昭和39)10月10日の東海道新幹線の開業(開業当初、新横浜駅には「こだま」のみ停車)、1965年(昭和40)12月19日の第三京浜道路の全線開通、1979年(昭和54)10月1日の横浜羽沢駅(貨物専用駅)の開業、2005年(平成17)3月28日の環状2号線全線の開通、2019年(令和元)11月30日の羽沢横浜国大駅開業、2023年(令和5)3月18日の相鉄・東急直通線の開業等々を経て、交通・物流の要衝としての地域発展が目覚ましく、2024年(令和6)2月には羽沢横浜国大駅前の高層マンションの入居も始まり、かつての面影はない。

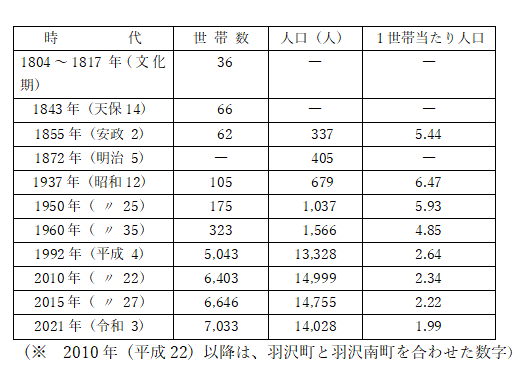

(参考) 【羽沢村(町)の人口推移】

羽沢村の戸数および人口は、文化期(1804~1817年)の頃は36軒、1843年(天保14)には66軒、1885年(安政2)には僅かに減って62軒である。推移を示すと下表のとおりである。農業が生活基盤であった当時の羽沢村では、年貢を納めると手元には僅かしか残らず、分家しても羽沢に残るには至難であった。村高は、天和の頃(1681~1683年)に216石、1732年(享保17)には261石に増えたが、その後は明治に至るまで変わらなかった。

<参考資料>

・「区制五十周年記念 神奈川区誌」 昭和52年10月

・木村博述「羽沢村の歴史」 平成4年10月

・「30年のあゆみ」羽沢南町内会創立30周年記念誌 平成4年11月

・平本啓蔵述「はねざわ村 ~神社、寺、石仏、石塔~」 平成11年2月

以上

羽沢の寺社、記念碑等

照光山平本院青蓮寺(しょうこうざん ひらもといん しょうれんじ):(羽沢町762)

高野山真言宗。開山・開基は不詳。寺の明細帳には、開山を祐秀上人(1599年(慶長4)2月10日死去)であったとあり、過去帳には「開山法印隆全、1504年(永正元)創立」とある。『新編武蔵風土記稿』には「開基は村の里長(さとおさ)・喜兵衛が先祖なり。法号を平本院と言い、卒年を伝えず。彼が氏を平本と言う。故にそれを法号とし、また寺の院号にも用ひしとなり。開山の僧及び年歴を伝えず。」とある。本尊は如意輪観世音菩薩坐像。

広厳山成願院東泉寺(こうげんざん じょうがんいん とうせんじ):(羽沢町1635)

高野山真言宗。寺伝によれば開山は賢継といい、1465年(寛正6)死去。『新編武蔵風土記稿』には「開山を継円という。示寂せし年代は其の伝え失いたれど、第5世の住僧の寂年を寛永年中(1624年~1644年)といえば開山の時代も旧きこと知べし。」とあり、鳥山町にある三会寺(さんねじ)の隠居寺と思われるが、明治初年の火災によって全てを焼失したため、定かな沿革を知ることができない。本尊は薬師如来立像。

神明社:(羽沢町917)

由緒は不詳。祭神は天照皇大神。延宝年間(1673~1681年)、酒井河内守が当社を所領した際、社地を免除したという。明治維新前は、青蓮寺と東泉寺が別当をしていた。1873年(明治6)、村社に列せられ、1916年(大正5)、村内の杉山神社(聖典)、蔵王権現(具行)、熊野神社(羽沢村)、杉山神社(綿打)の4社を合祀した。例大祭は9月16日。

硯松(すずりまつ):(羽沢町993)

羽沢小学校近くの富士塚の前に「硯松」の碑がある。これは江戸城を築いた太田道灌(おおた どうかん)の故事にちなんだ碑で、関東菅領・山内上杉家の内紛に絡み、長尾景春(ながお かげはる)に味方した小机城主・矢野兵庫(やの ひょうご)を攻める途中、羽沢のこの地の松の下で矢立(硯箱)を取り出し、「小机は先ず手習いの始めにて、いろはにほへとちりじりになる」という一句をしたため、心身ともに傷ついた部下を励ましたと言われている。1478年(文明13)の出来事と言われ、当時、銘木と言われた硯松も三度の植えなおしを経て現存していたが、近年枯れてしまったため、代替わりして小さくなっている。

富士塚:(羽沢町1000)

富士山信仰は古代から日本各地でその形跡が見られるが、戦国時代より特にその傾向が強まり、各地で信者の団体である「富士浅間講」が作られ、白装束に鈴を鳴らし「六根清浄(ろっこん しょうじょう」と唱えながら富士山に参拝した。特に、1707年(宝永4)の富士山大噴火は各地に大きな被害をもたらし、再び大噴火が起こらないように富士山を鎮めようと、各地に富士塚を築き、富士山の浅間大神を祀る動きが起こる。この富士塚もその一つである。羽沢の富士塚がいつできたかは不明であるが、頂上には石塔が二つあり、一つは字が消えて不明であるが、もう一つには「浅間大神(明治29年)」とある。また塚の麓にある「仙元大講」の碑は、1869年(慶応2)に建てられている。

釈迦堂(羽沢町1064)

横浜港の埋め立て事業を進め、横浜港の発展に寄与した高島嘉右衛門の番頭を明治後期に務めていた餅田家の家墓。墓地としては江戸中期よりあったと言われている。本尊として、日蓮上人の祖師像と、釈迦如来・多宝如来が安置されており、現在は、宗教法人・盛圓寺の管理に委ねられている。

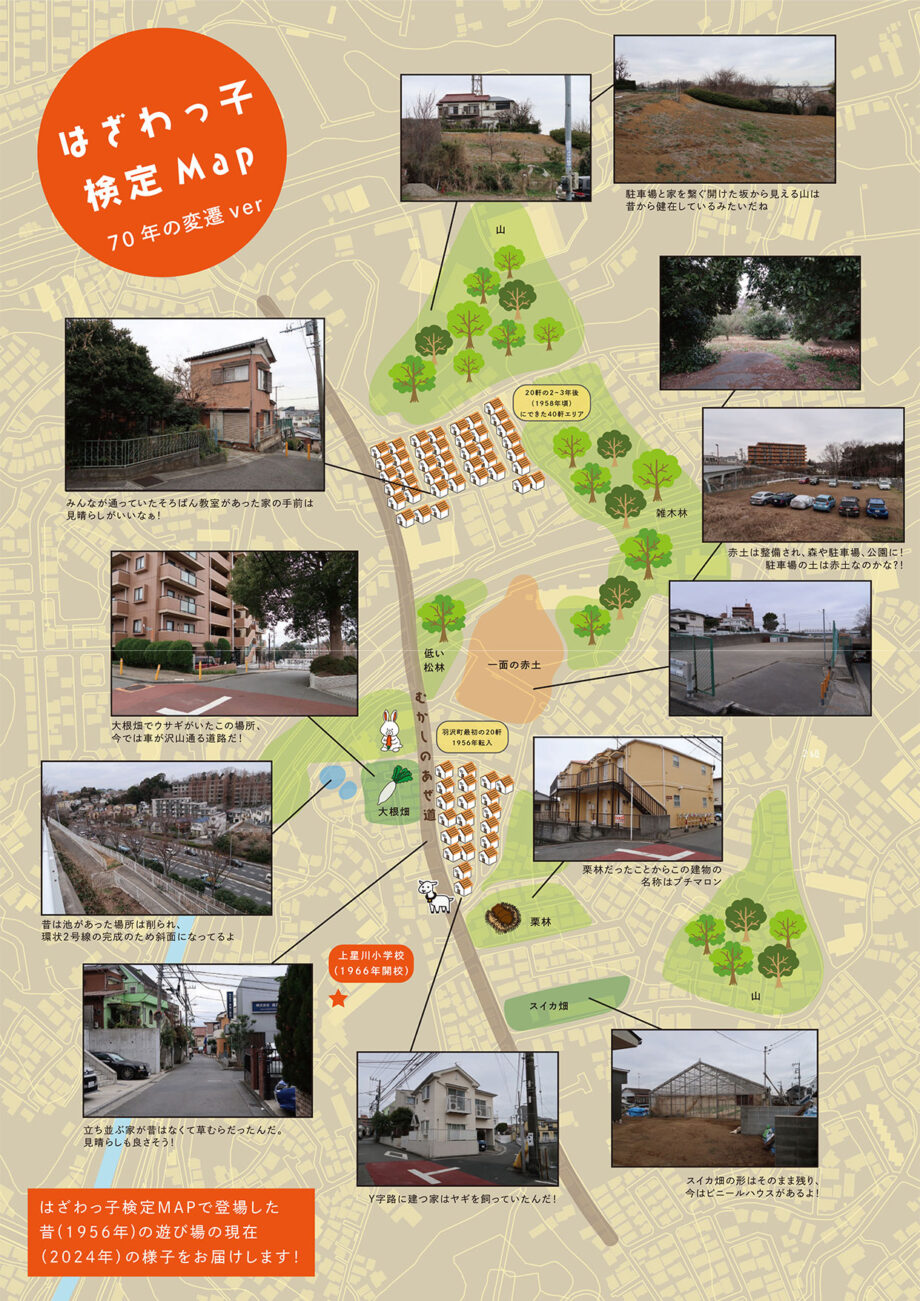

はざわっ子検定

はざわっ子検定MAP(PDFはこちら)