少子高齢化や人口減少の影響で「消滅可能性都市」と呼ばれるようにもなった三浦市。ただ実際に暮らす人は存在する。「大きなお世話」なんて思っている人もいるかもしれないが、温かい気候と豊かな自然に恵まれているためか、おおらかで気さくな人の方が多い気がする。

わんぱく相撲三浦場所

伝統文化を重んじる傾向もあり、多世代にわたって交流も盛んだ。皆の心を一つにする一風変わった祭りや郷土芸能などを紹介したい。

三崎海南神社夏例大祭

神輿の宮入り

三崎で江戸時代から続く祭礼。1992年に市重要無形民俗文化財に指定された「行道(お練り)獅子」を先導に、神輿や山車が下町一帯を2日かけて巡行。

大きな獅子頭

雄雌2頭の獅子が神輿とともに、木遣り師の唄に受け声を返しながら練り歩くことで災いを祓い、家内安全や商売繁盛を願う。

- 獅子や神輿などを務める地区が毎年交代する輪番制度(年番)が約130年守られているのも特徴

祭り前日の「宵宮」には、神輿を担いで町内を渡御する子どもたちの姿もあった。神輿をさす表情は真剣そのもの。3世代にわたって伝統を継承する家庭もあり、先人たちのDNAが受け継がれていた。

舞を披露する天狗(猿田彦)も

面神楽・いなりっこ

演目『湯立て』

三浦市指定重要無形民俗文化財「面神楽」は毎秋、海南神社の神楽殿で奉納される。日本の神話を演じる仮面黙劇。

御祭神である藤原資盈が、平安時代初期の864(貞観6)年11月初めの未の日に三崎の浜へ漂泊した縁起により、出居戸祭、湯立神事が行われ、その翌日の申酉の日の夜、面を付けて舞う面神楽を同社面神楽保存神楽師会が奉納する。

- 太鼓や篠笛、鈴の音に合わせ、喜怒哀楽を無言で表現する演者たちによる厳かな舞に多くの人々が見入る

演目『恵比寿の舞』

面神楽の子ども版「いなりっこ」

農村の豊作、漁村の豊魚を祈願する信仰の一つ「稲荷講」が訛った呼び名とされる。

- かつて三崎の各町内で踊られていたが、1960年頃から廃れていき、その2年後にはほぼ消滅。しかし、71年に海南神社青年会が発足すると「灯を消すまい」と声が上がり、翌72年に復活した

現在は面神楽の踊り手でもある保存会メンバーが子どもたちに指導。親から子、孫へと代々受け継がれてきた郷土芸能だ。

チャッキラコ

赤や黄色の晴れ着に身を包み、歌と踊りを披露する少女たち

豊漁・豊作、海上安全、商売繁盛を祈願する「チャッキラコ」は、1月15日の小正月に海南神社ほかで行われる。

- 仲崎・花暮地区で260年以上継承され、国指定重要無形民俗文化財とユネスコ無形文化遺産(風流踊)に登録されている三崎の伝統行事

「音頭取り」と呼ばれる成人女性の素唄に合わせ、少女たちは扇や鈴のついた綾竹を優雅に操り、演目を披露する。

オショロ流し

船を曳くセイトッコたち

盆の伝統行事「オショロ流し」は、三戸海岸で行われる。「セイトッコ」と呼ばれる少年たちが、盆に迎えた先祖の霊を藁船に乗せて海に送る。江戸後期から伝わる盆の精霊送り行事で、上谷戸、北、神田の3地区が実施。2011年3月には国の重要無形民俗文化財に指定された。

早朝から地域住民が全長約5mの船を作る

竹でできた骨組みに麦わらを積み、5色の旗や花飾り、新盆の家庭で使われた白提灯などを装飾。セイトッコは「オショロさま、こして、けえやっせ(お精霊さまをこしらえて下さい)」と叫びながら町内を巡回後、浜辺に降りる。

- 線香の香りが漂う中、地元の僧侶が読経。供物が積まれると、セイトッコが海に入り、縄でつながれた華やかなオショロ船を沖まで泳いで曳く

文献によると、オショロ流しは1959〜60年に一時休止。その翌年、郷土研究の記録を目的に上谷戸地区で行われると、住民から再興を考える意見が挙がり、62年から復活した。ただ、かつて3地区それぞれで制作していた船は、少子化で2017年から1隻を合同で送り出す形に変えた。

飴屋踊り

演目『子ども子守』

神奈川県指定無形民俗文化財「菊名の飴屋踊り」は毎秋、白山神社の例祭で奉納。江戸時代に村々を回って飴を売り歩いた「飴与三」が人寄せのために演じたのが始まりとされる。

リズムをとりながら踊る「手踊り」とストーリー性のある「段物」があり、伝統芸能として住民に親しまれてきたが、20年間ほど上演できない時期もあった。

- 古くからの慣例は女人禁制だったが、女性たちが中心となって復活した。現在では子どもたちも参加。保存会メンバーが継承に熱を入れる

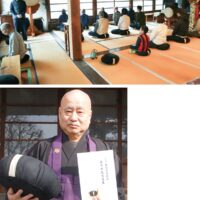

稽古する子どもたち

本番の半年前から浴衣を着た子どもたちが夜、区民会館に集まり、一心不乱に身体で動きを覚える。

衣装を準備する地元住民

臆せず挑戦する力養う子ども

時代の変遷とともに、存続危機にある日本各地の伝統文化。三浦市も例外ではなく、参加者を維持することは目下の課題だ。

菊池恵宮司

「子どもたちは何事にも臆せず挑戦する力を養っている」。白山神社の菊池恵宮司はこう話す。簡単そうに見える動きも、実際に踊ってみると一筋縄ではいなかい伝統芸能。「壁にぶち当たり、努力の末に乗り越え、やり通した時には、何とも言えない充実感を味わえる。そうした経験は一生忘れられないでしょう。自信にもつながるはず」

自身でメイクも施す子どもたち。地区の交流によって礼儀作法や上下関係など、机の上の勉強では学ぶことのできない社会、もっと言えば「生きるための基本」を習得しているような気がする。「金太郎飴」のように全国どこでも同じ教育を受け、同じような人材を育てる時代はもう終わった。生まれ育ったまちに誇りを持ち、豊かな発想を得た子どもたちは、将来どこの世界に行っても活躍できるに違いない。