松林公民館で2025年11月16日(日)に開催されたトヨタの「科学のびっくり箱!なぜなにレクチャー」では、自動運転をテーマに、子どもたちが超音波センサーの仕組みやプログラミングを体験。プログラミングの技術だけでなく、茅ヶ崎の未来を考える探究心が育まれた講座となりました。その当日の様子をレポートします。

トヨタの”なぜなに”が育てる、課題解決力

私たち親世代が学生だったころ、進路を決めるときには「理系」「文系」という区分が当たり前でした。将来の職業も、その延長線上で考えられ、選択肢は自然と限られていたのではないでしょうか。

専門的な学びのために、こうした区分が今でも求められるのは当然のことだと思います。しかし、現代社会には、理系・文系の区分だけでは解決できない複雑な問題が増えています。

たとえば、交通や都市計画の問題に取り組むには、AIを活用したデータ解析などの技術的な知見と、人々の行動や感情を理解し考慮する力の両方が求められると言われています。

こうした状況の中で求められているのは、理系・文系の枠を越えて知識を組み合わせ、自分で課題を見つけ、解決していく力です。

「科学のびっくり箱!なぜなにレクチャー」は、子どもたちが自分で考え、試し、失敗して挑戦しながら課題に向き合うよう設計された、トヨタ自動車(以下、トヨタ)のオリジナルプログラムです。

モノづくりのプロ・トヨタの技術者が教えるプログラミング講座

「科学のびっくり箱!なぜなにレクチャー」が茅ヶ崎で開催されるのは、2025年で4回目。日本を代表するモノづくり企業・トヨタの技術者から直接学べる貴重な機会とあって、毎回多くの申し込みが集まる大人気の講座です。

11月16日(日)、松林公民館で行われた今回のテーマは「自動運転プログラミングカー」。

これまでの開催では工作を中心とした内容でしたが、今回はソフトウェア(プログラミング)に焦点を当てた講座となり、定員を大きく上回る申し込みがあったそうです。

講師を務めた深津さんは、「ゲームやデジタル分野に慣れ親しんでいることもあって、子どもたちのソフトウェアへの興味は年々高まっています」と話します。

講師を務めた深津さん 普段はボディ設計の仕事をされています

自動運転の基礎『プログラミング言語』を学ぶ

深津さんが「コンピューターは0と1の世界で動いています」と説明すると、子どもたちはすぐに反応。自分たちの知っている知識を次々と披露し、講師陣からは驚きの声があがる場面が見られました。

子どもたちにとってデジタル知識はお手の物

ところが、「それでは、16進法って知っていますか?16進法で“9”の次はどう表現すると思いますか?」と質問が投げかけられると、教室の空気は一変しました。

あちこちから声は挙がるものの、正解にたどり着くのはなかなか難しい様子。大人である私(記者)でも、少し考え込んでしまうような問題です。

それでも、こうした“つまずき”は、子どもたちが考える時間を生み、質問や調べる行動を引き出します。今回も、答えを考える中で、子どもたち同士で意見を交わす様子が見られ、まさに学びの入口となっていました。

- もし16進法の答えがわからなければ、ぜひ皆さんも自分で調べてみてください。

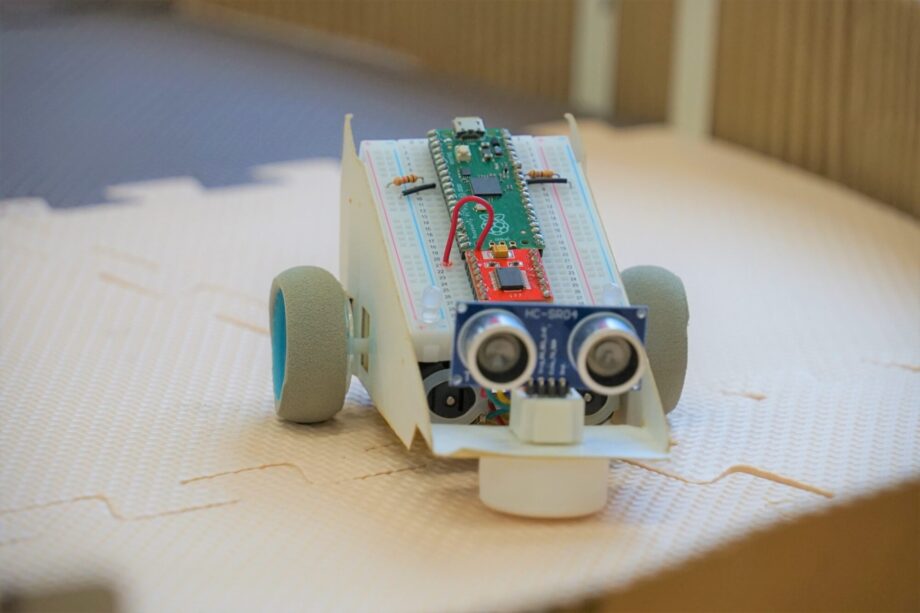

超音波センサーの仕組みを学び、Pythonで自動運転をプログラム

コンピューターの仕組みを学んだあとは、自動運転に欠かせない「超音波センサー」についてのレクチャーに移りました。超音波がどのように距離を測り、障害物を認識するのか。その仕組みを理解したところで、いよいよ子どもたちお待ちかねのプログラミングの時間が始まります。

今回使用した言語は、初心者でも扱いやすいとされる Python(パイソン)。

とはいえ、まっさらな状態から一つひとつコードを書くには時間が足りません。そこで講座では、

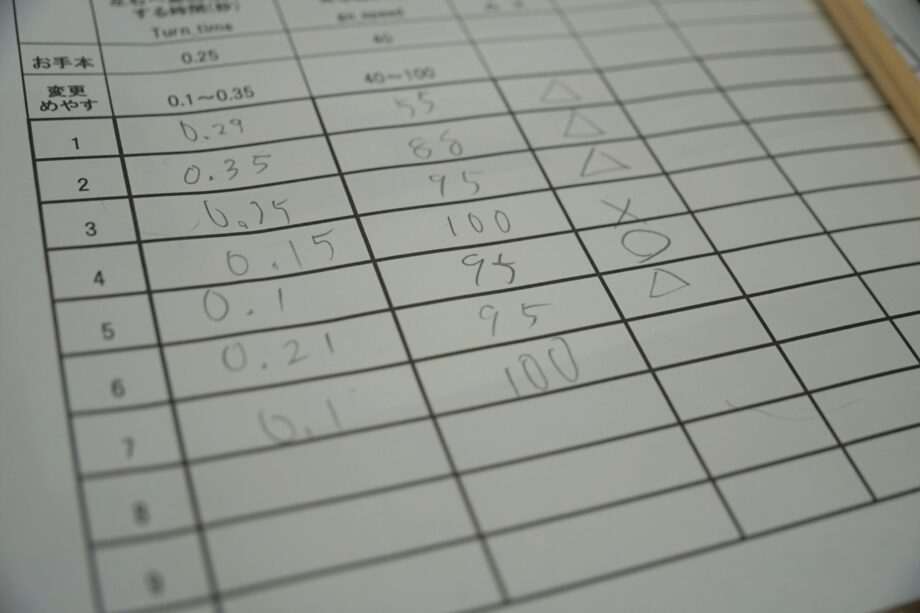

- 左右回転の時間

- 走行スピード

の2つに絞り、子どもたちが自分で数値を調整しながらプログラミングを体験できる内容になっていました。

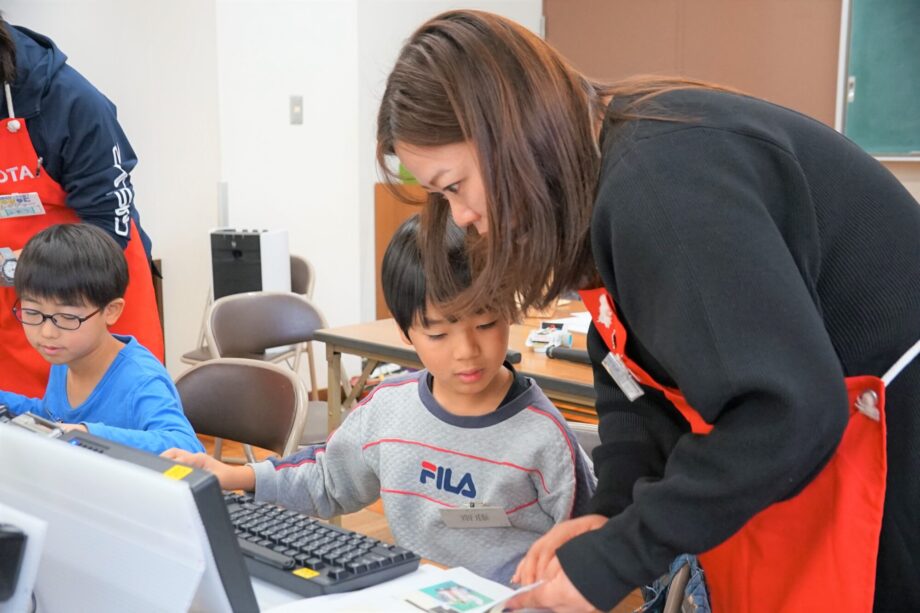

マニュアルを見ながらプログラミングに挑戦

講師が横について、しっかりサポート

プログラミングカーへ書き込み、試走へ

自動運転カーの走行に挑戦!プログラミングの正解はひとつじゃない

子どもたちに与えられたミッションは、

- 自分で調整したプログラミングが正しく動くか

- 壁にぶつからずにゴールできるか

- 制限時間内に走行できるか

というもの。

書き込んだプログラムが期待通りに動くのか、ドキドキしながら自分の車を見守ります

アドバイスを受けながら、改良を考えます

「もっと速くゴールしたい」「バックを使わずにクリアするには……」と、あちこちで数値を調整しながら試行錯誤する姿が見られました。

中には、設定を10回以上変えて挑戦を続ける子もいて、「思い通りの動きができたときが、すごく嬉しかった」という声も聞かれました。

理想の走りをイメージしながら数値を再入力

数値を変えて何度もトライ&エラー

深津さんは、「この講座は、子どもたちが率先して挑戦する姿が特に多くみられると感じています。求める結果に近づくよう試行錯誤することの大切さに気付いてほしいですね」と話します。

さらに子どもたちへ向けて、「今回使ったプログラミングカーの材料は比較的簡単に揃えられるものばかりです。プログラミングの正解はひとつではありません。ぜひお家でも改良を続けてみてください」と呼びかけていました。

家庭でも揃えられるペットボトルの蓋や紙で作られたプログラミングカー

自動運転がつくる茅ヶ崎の未来

今回のテーマとなった自動運転は、実用化が進めば交通事故の減少につながると期待されている技術です。

特に茅ヶ崎は日本有数の“自転車の街”。通学路や生活道路では自転車と歩行者、車が混在する場面も多く、安全な交通環境づくりはまちの大きな課題のひとつです。市内の小学校で交通安全指導が盛んに行われている背景にも、こうした地域の事情があります。

今回の講座で子どもたちは、プログラミングの技術だけでなく、「周囲を認識し、安全に進むための技術」がどれほど重要なのかを、実際に車を動かす体験を通して学びました。

画面に向かい、夢中で数値を書き換えていた姿を思い返すと、この経験が“茅ヶ崎の未来の交通”を考える小さな入口になっているのではないかと感じます。

芽生えた探究心や「どうしたらもっと良くなるんだろう」という視点は、子どもたちがこれから暮らす茅ヶ崎のまちの中で、きっと生き続けていくはずです。

トヨタの頭文字”T”ポーズで記念撮影 未来のエンジニアがこの中から誕生するかも

あわせて読みたい

手づくりハイブリッドカー@鶴嶺公民館

お魚ロボット@茅ヶ崎市青少年会館

二足歩行ロボット@松林公民館