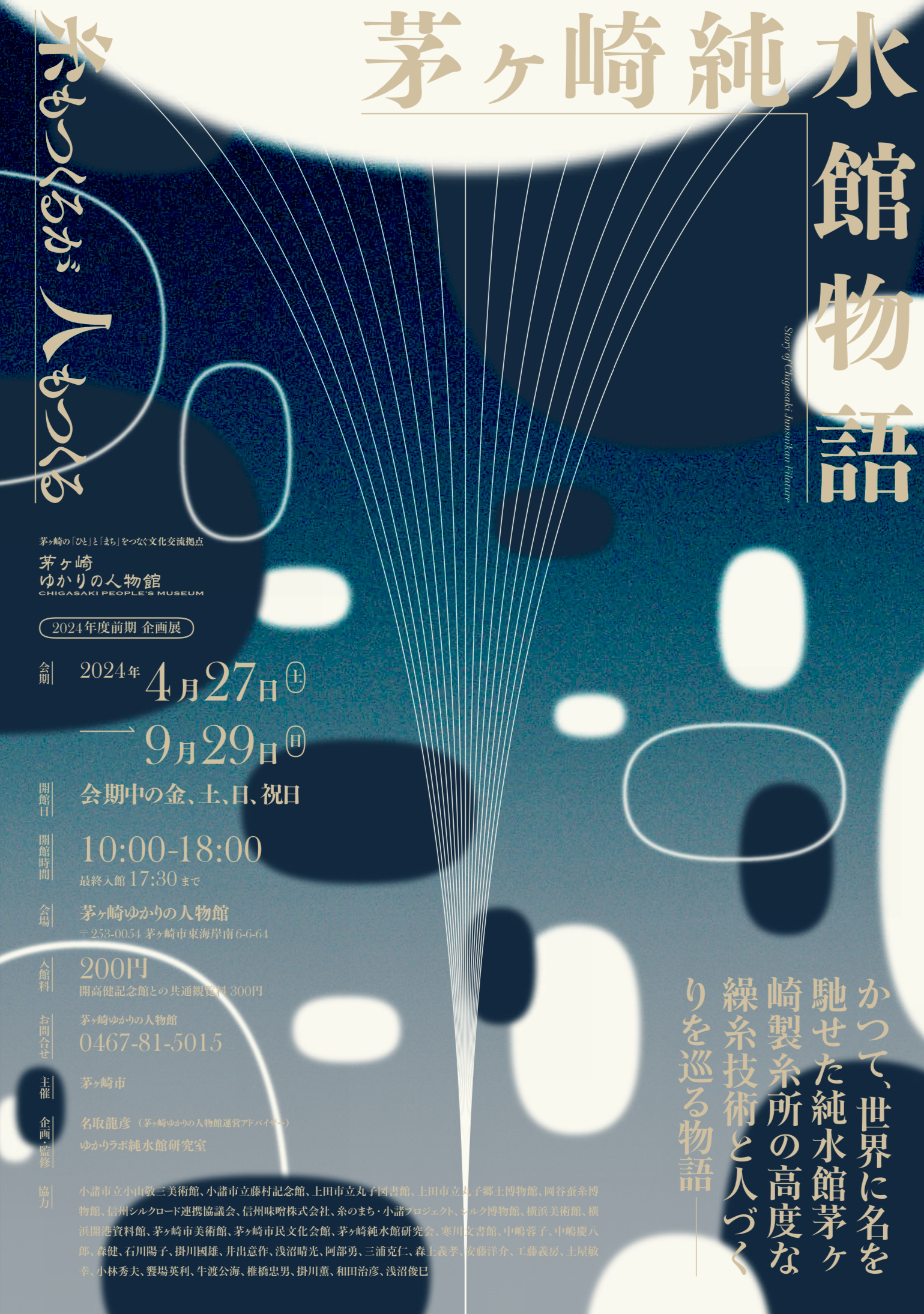

茅ヶ崎にかつて、世界屈指の高品質の生糸をつくる工場があったことを知っていますか?「茅ヶ崎でシルク??蚕??」と首をかしげてしまいますよね。しかし、茅ケ崎駅からすぐのヤマダ電機周辺の敷地に、その工場は存在していました。その名も「純水館茅ヶ崎製糸所」。今となっては、製糸業の片鱗もない茅ヶ崎ですが、かつては多くの女工さんが生糸をつくっていたそうです。そんな純水館の歴史が分かる企画展「茅ヶ崎純水館物語~糸もつくるが人もつくる~」が、茅ヶ崎ゆかりの人物館(東海岸南6-6-64)で開催されているとのことで、早速、取材に行ってきました!

「桑の葉」がお出迎え

茅ヶ崎ゆかりの人物館は、海にほど近いラチエン通りの閑静な住宅街にあり、南側には「開高健記念館」も隣接しています。開館日は金曜・土曜・日曜および祝日に限られていますが、8台分の駐車場があるので、観光で訪れた方もふらりと立ち寄れるスポットとなっています。

今回、案内してくれたのは、茅ヶ崎純水館研究会会員で、茅ヶ崎ゆかりの人物館運営アドバイザーの名取龍彦さんです。2022年1月に同会の発足に大きく寄与し、中心人物のひとりとして市内外での講演会やイベントを展開しているほか、タウンニュース茅ヶ崎版でコラム『ちがさき純水館物語』の執筆を担当。長野県出身の名取さんは、幼少期に製糸業に携わる方たちを目の当たりにしていたこともあり、ライフワークとして長年、蚕糸業の研究を続けているそうです。

会場でまず出迎えてくれたのは、「桑の葉」です。資料ではなく観賞用と思いきや、桑は養蚕業には欠かせない植物なんだとか。

「生糸は蚕の繭からつくりますが、蚕は桑の葉しか食べません。現在も茅ヶ崎市内に桑の木がたくさん残っていますが、それは養蚕業が盛んだった名残なんですよ」

その言葉通り、近隣の施設「茅ヶ崎公園体験学習センターうみかぜテラス」の西側の公園にも、桑の葉が自生していました。「かつて高座郡は養蚕地帯でしたので、大正から昭和初期の地図を見ると、桑畑を示す地図記号が数多く記されているんですよ」

「今でも桑の木は茅ヶ崎市内に点在しています」と名取さん

敷地にはテニスコート、映画会や社員旅行も。労働環境に配慮された純水館

会場入り口付近には、約100年前の茅ヶ崎駅周辺や製糸所を再現した立体模型が展示。現在の茅ヶ崎市役所や国道1号の表示もあるので、当時の立地状況や工場規模などがイメージがしやすいですね!

現在のヤマダ電機から茅ヶ崎郵便局まで広大な敷地を有していた「純水館茅ヶ崎製糸所」

「ここで、まず着目してほしいのが、およそ1万2千坪もの広大な敷地面積に対して工場規模が小さいという点です。敷地内にはテニスコートや運動場、図書室など工場内施設のほか、社員旅行や盆踊り、運動会、映画会などの福利厚生活動が充実していました。当時としては珍しく嘱託医もいるなど、働く人の環境に配慮されていました」と名取さん。

「工場規模に対して敷地面積が広大で、図書室やテニスコートなどの施設が整備されていました」

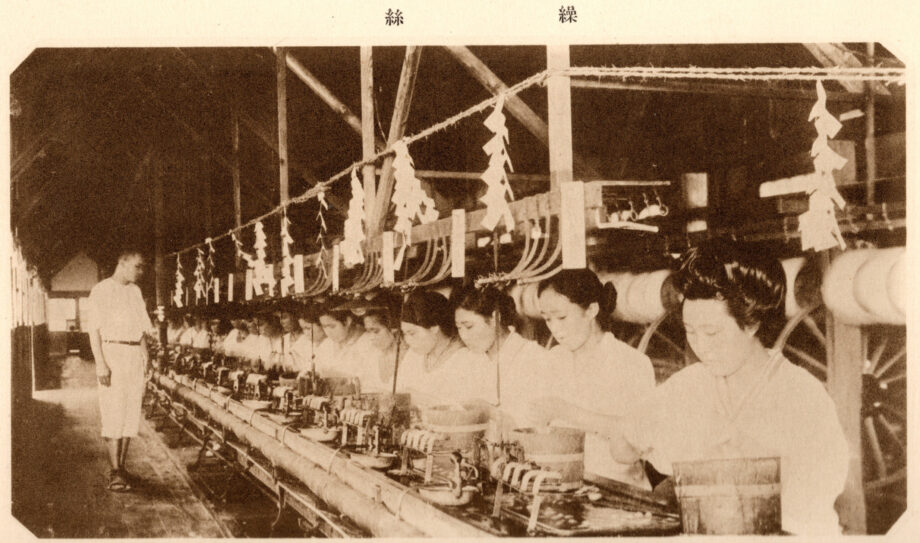

ノンフィクション文学『あゝ野麦峠』で描かれているように、過酷な労働に苦しめられた女工さんたちがたくさんいた時代です。そんな中、純水館茅ヶ崎製糸所は働く人を大切にする模範工場として名を馳せました。

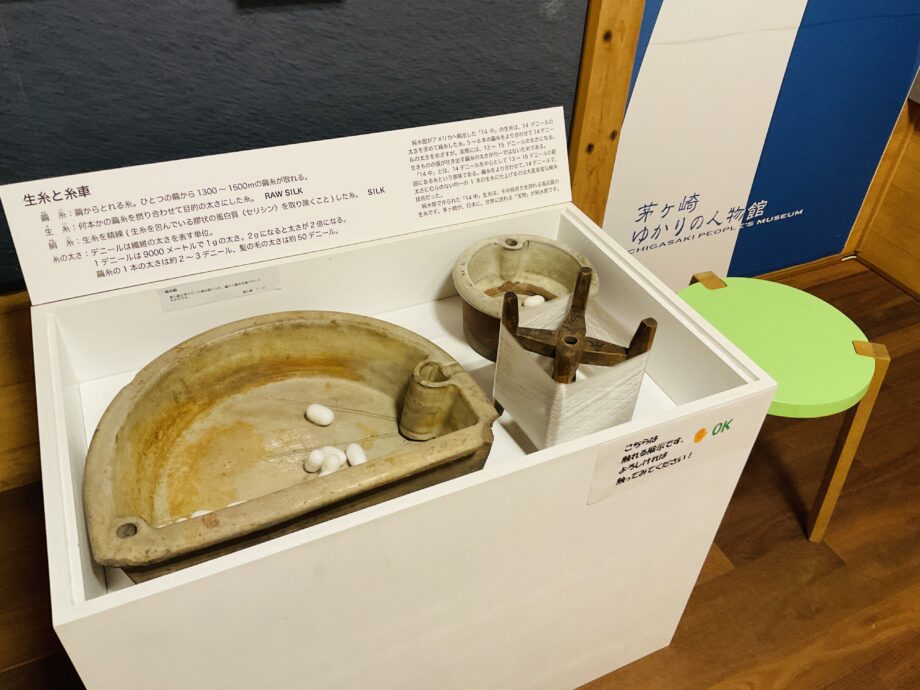

- 会場には、繭や生糸、糸車などの展示もあるほか、モノクロの動画も流れています。

純水館をつくった小山房全

「この純水館茅ヶ崎製糸所が開業したのは、大正6(1917)年2月です。従業員のほとんどは、『蚕糸王国』と呼ばれた長野県からやってきた10代後半の女性たちです。茅ヶ崎町の初代町長が、町を挙げて大企業を誘致しようと考えていたところ、長野県小諸町(現・小諸市)で製糸工場『純水館』を経営していた小山久左衛門の家族が、茅ヶ崎の結核のサナトリウム「南湖院」を利用していた縁で、茅ケ崎駅前に工場を誘致することになりました」

かつて高座郡一帯は養蚕地帯だったほか、横浜港から生糸を輸出していたこともあり、横浜-茅ヶ崎を結ぶ茅ケ崎駅前という好立地も功を奏したようです。

「茅ヶ崎製糸所では、蚕の繭から糸を取り、最先端の技術で世界屈指の品質の生糸を生産し、世界屈指の繰糸技術によりアメリカへ高品質生糸を輸出していました。その館長を務めたのが小山房全(ふさもち)です」

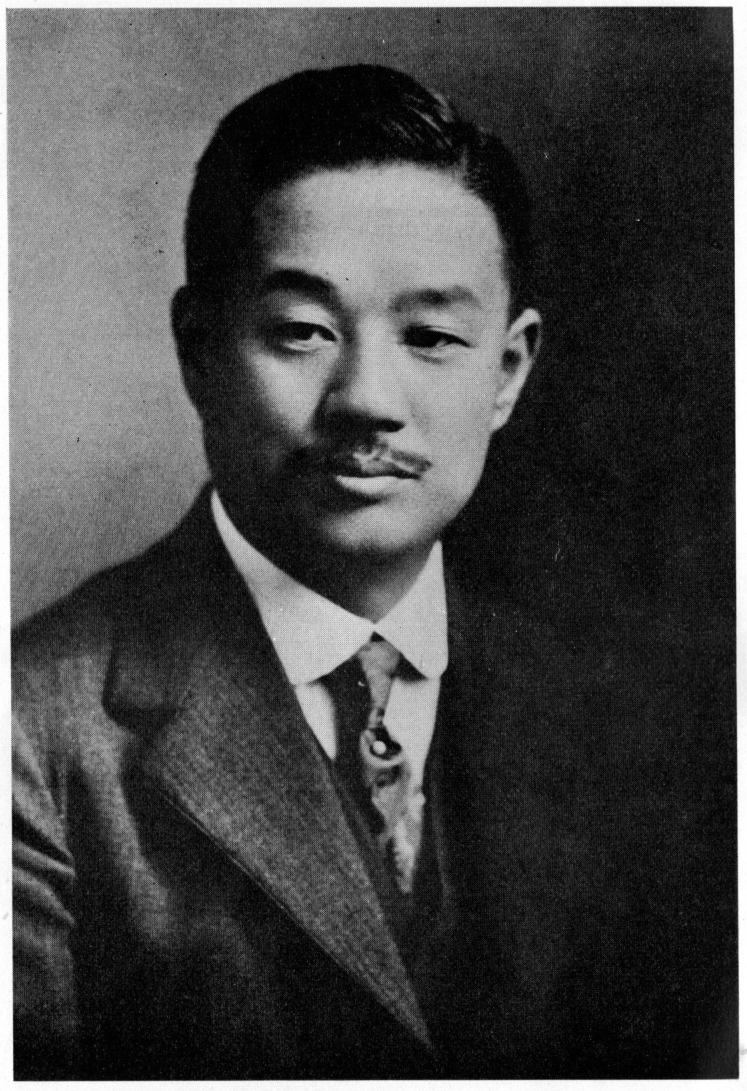

小山房全(こやまふさもち)1882-1935

明治15(1882)年、長野県上丸子村(現・上田市)で蚕種業を営んでいた工藤善助の次男として生まれる。長野県小諸町(現在の小諸市)の製糸工場純水館の経営者であった小山久右衛門の娘婿となり、大正6(1917)年に純水館茅ヶ崎製糸所を開業、館長となる。房全をめぐる人には、文化勲章受章者で茅ヶ崎名誉市民の小山敬三画伯、南湖院の高田畊安院長、作家の島崎藤村らがいる。

「房全は、島崎藤村の教え子だった妻の喜代野からも影響を受け、キリスト教を信仰していました。そして、その信仰に基づいた工場経営に務めました。従業員一人一人を大切にし、工場内教育や福利厚生活動の充実に尽力し、新聞に「糸もつくるが 人もつくる」と紹介されたほどです。それが評判になり、茅ヶ崎純水館で働きたいという若い女性たちがたくさんいたと言われています」。

また、信用組合(現在の湘南信用金庫)、商興会、知友会の発足にも関わり、茅ヶ崎町の発展に貢献しました。

「糸もつくるが人もつくる」と言われた純水館では若い女性たちが働いていました

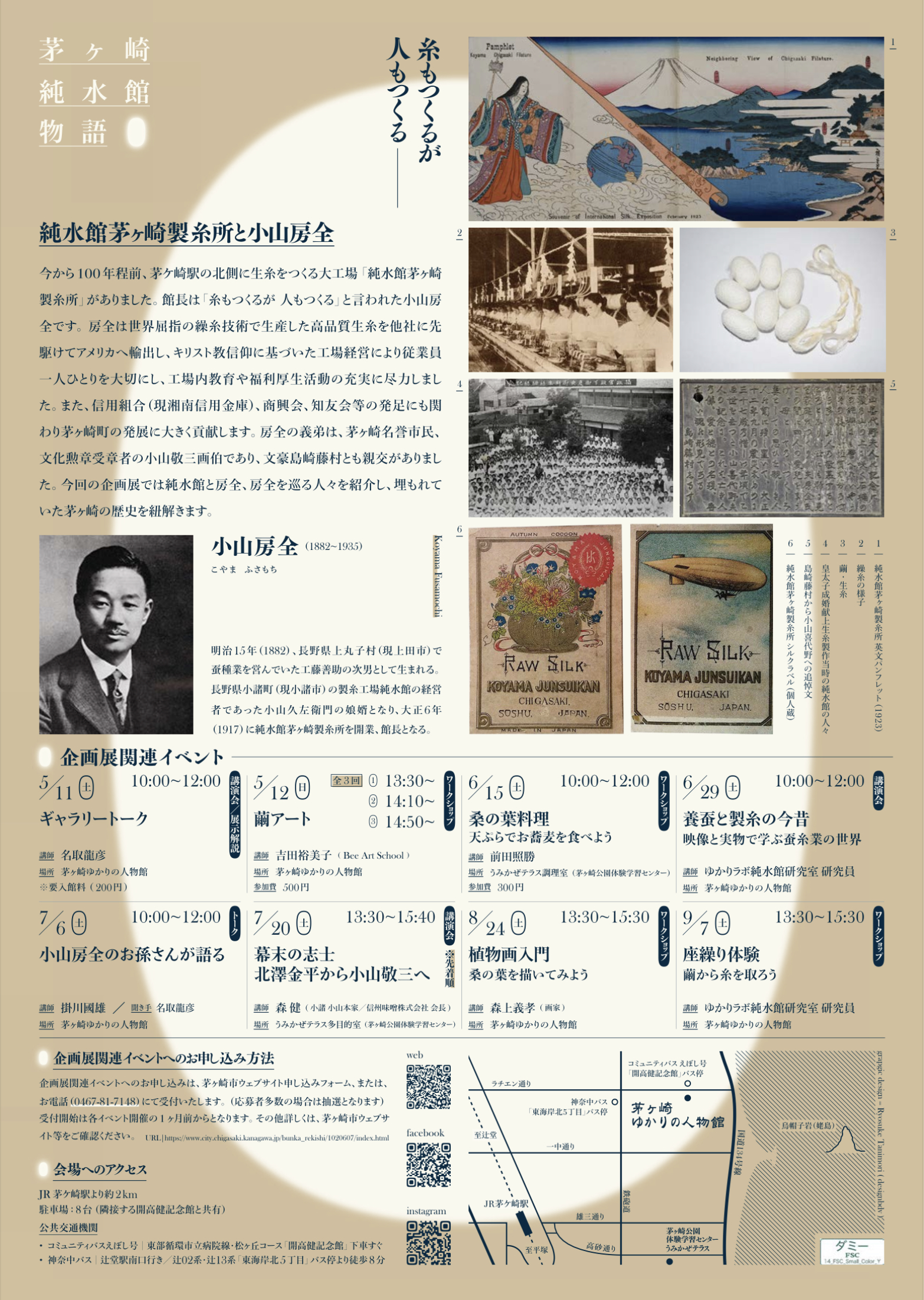

アメリカへ輸出され、シルクストッキングに

生糸の品質に優れた純水館は、皇室の御慶典行事に2度も関わり、大正 12(1923)年には、皇太子(後の昭和天皇)のご成婚の際に皇室へ生糸を献上しています。また、同年、アメリカで開催された「国際絹物展覧会」の出品生糸にも選ばれるなど、日本を代表する製糸工場へと成長します。

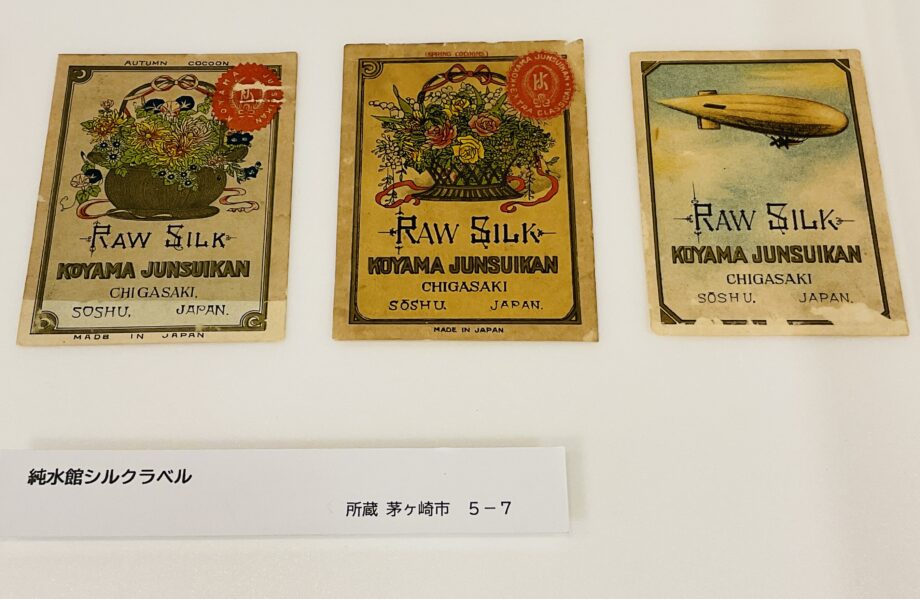

「純水館の上質な生糸はストッキングの原料としてアメリカに輸出され、その品質は高く評価されました。また、純水館のシルクラベルは精緻でデザイン性が優れています」と名取さん。

「他の製糸工場は日本を象徴する動植物、景色、風俗をモチーフにすることが多いです。しかし、純水館のシルクラベルは、バスケットに入った花束や飛行船のイラストなど筆致も西洋風で、房全が世界を見ていたことが伺えます」

画家の小山敬三(義弟)や作家の島崎藤村とのエピソードも

撮影不可エリアの詳細はレポートできませんが、今回の企画展では、小山家と工藤家の家系図や、大正11年当時の「横浜生絲入荷番付」、製糸業にまつわる写真や資料、義弟で茅ヶ崎名誉市民の小山敬三画伯の作品(茅ヶ崎市文化会館大ホール第一緞帳)などなど、数多くの資料が展示されています。

中でも、妻の喜代野と作家島崎藤村とのつながりや、藤村による追悼文が記された金属プレート、小諸純水館と渋沢栄一との関係、関東大震災をきっかけにドラマティックな終焉を迎える茅ヶ崎純水館など、見どころがいっぱいです。

- 週末タイミングよく名取さんがいらっしゃれば、詳しい解説をしてもらえますよ!

開催概要

◆会期 令和6年4月27日(土曜日)から令和6年9月29日(日曜日)まで

◆会場 茅ヶ崎ゆかりの人物館(東海岸南6-6-64)

◆開館日 金、土、日曜日および祝日(年末年始は休館)

◆開館時間 10時から18時まで(入館は閉館時間の30分前まで)

◆観覧料 200円(18歳未満及び高校生以下無料、隣接する開高健記念館との共通観覧料300円)

◆アクセス コミュニティバスえぼし号バス停「開高健記念館」よりすぐ。神奈中バス停「東海岸北5丁目」から徒歩600m。駐車場、駐輪場有り。

関連イベント

- 6月29日(土曜日)開催「養蚕と製糸の今昔 映像と実物で学ぶ蚕糸業の世界」

- 7月6日(土曜日)開催「茅ヶ崎純水館と小山房全を語るトークイベント」

- 7月20日(土)講演会 幕末の幕末の志士北澤金平から小山敬三へ/茅ヶ崎ゆかりの人物館・うみかぜテラス共催