いざ!という時に備えて防災意識を高めよう!

第8弾は、地域による「避難所の開設訓練」

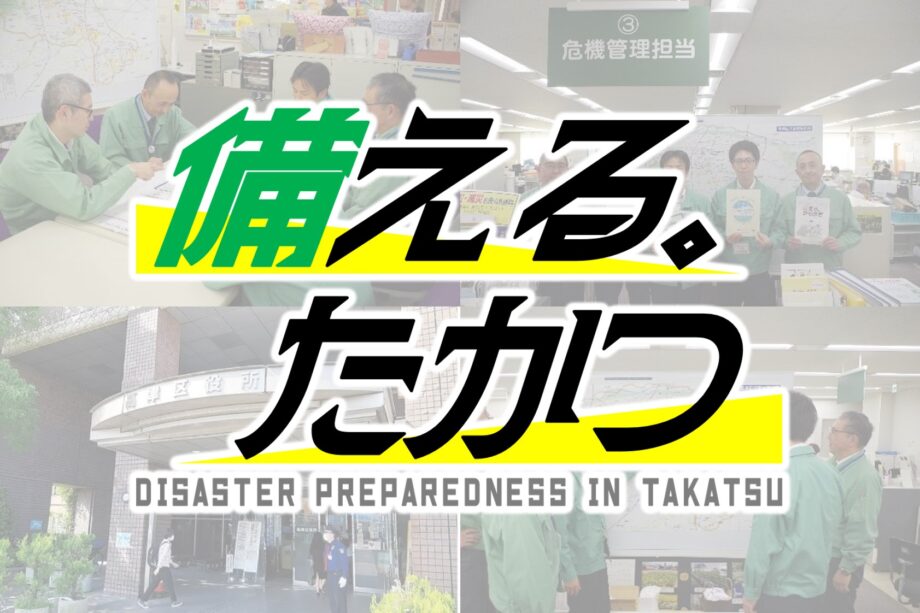

災害への備えについて学ぶ第8弾となる今回は、下作延小学校での避難所開設訓練に密着。いざ震災が起こったとき、地域の人々の手で避難所をスムーズに開設できるよう、多くの人が協力し、災害への備えを進めていました。

これまでのテーマは「水」「電気」「ガス」「通信」「避難」「ごみ」「火災予防」

災害時には地域の力が重要

訓練を行ったのは、下作延小学校避難所運営会議。川崎市では市立の小中学校などが避難所に指定されていますが、地震発災時に迅速な避難所開設の役割を担うのが、自主防災組織などの地域団体、PTA、学校施設管理者、行政職員等で構成される避難所運営会議です。風水害はある程度の事前予測もできるため、基本的には行政職員が避難所を開設しますが、地震など予期できない災害時に早急に対応するには、地域の人々の協力が必要不可欠となります。

実際の学校を会場とした避難所開設訓練

避難所訓練が行われた下作延小学校

下作延小学校避難所運営会議では、地域住民らが毎年会議を行い、主体的に避難所の開設・運営のあり方を検討しています。そして、災害時に想定される状況に対応できるよう、メンバーたちのスキルアップを目的に10年以上にわたって訓練を行なっています。

2月23日に行われた同会議の避難所開設訓練には、町内会や学校関係者ら地域の委員70人ほどが集まったほか、一般参加者、さらに下作延小学校の4年生約30人と保護者なども加わり、高津消防署・高津区赤十字奉仕団・高津区役所からの参加者も含め、総勢150人ほどが訓練に参加しました。

集合した運営会議のメンバーら

訓練は、受付の設置や表示看板の貼り付けなどの合同訓練、「総務班」「情報広報班」「救護班」「食料物資班」「環境衛生班」などの班別訓練が行われました。

各班で役割分担

「本部・総務班」では、備蓄倉庫などの開錠や避難所本部の設置、避難所ルールの掲示・周知などを担当します。

図書館に設置された本部

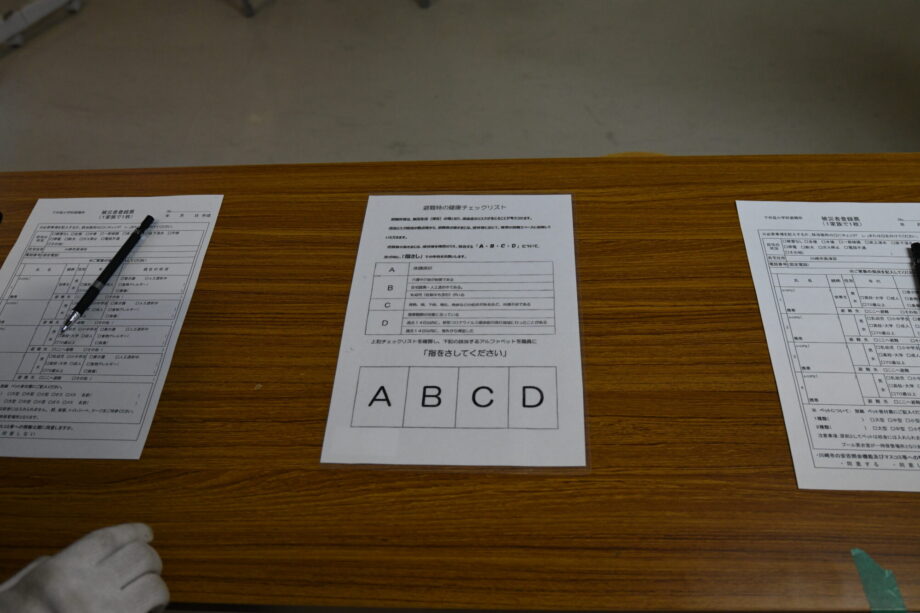

「情報広報班」では、避難者やペットの受付や総合伝言板の設置などを担当。受付では避難者の健康状態を確認し、それぞれの避難スペースに振り分け避難者管理班に引き継ぎます。

健康チェックリストや避難者登録票

「救護班」は、救護所を開設し、負傷者、体調不良者の報告、案内等を行います。

体育館では、赤十字奉仕団による心肺蘇生法の訓練も

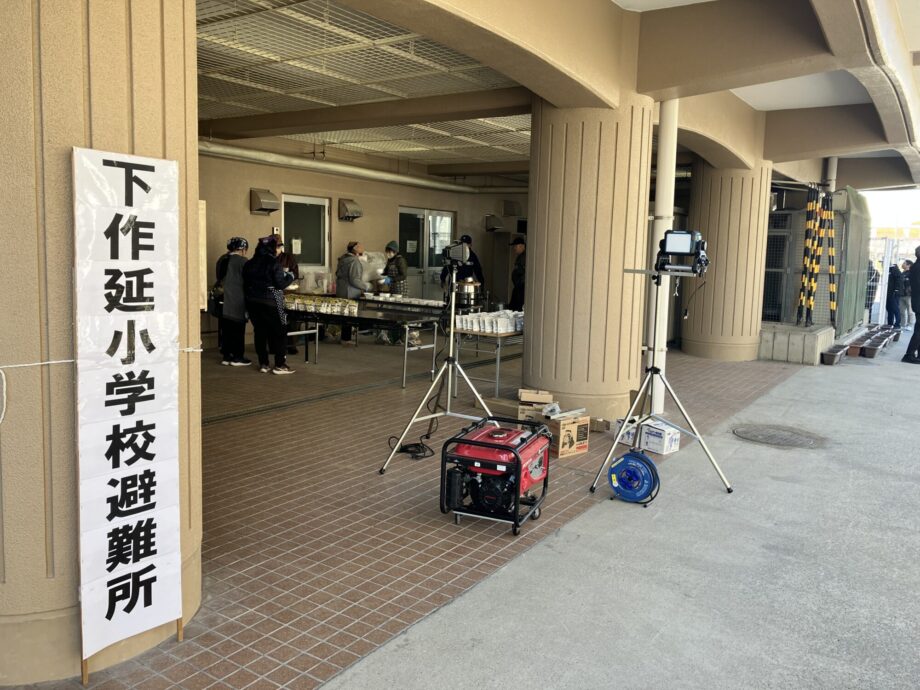

「食料物資班」は、小型発電機や備蓄倉庫の資器材を用いて炊き出しの拠点づくりを行い、実際にアルファ化米とみそ汁の炊き出しを行いました。

炊き出しの準備を行うメンバーら

「環境衛生班」はマンホールを開けて排水状況の点検を行いました。また、排水設備が使えない場合を想定した仮設トイレの組み立ても行いました。

マンホールの排水点検と仮設トイレの組み立て訓練の様子

「避難者管理班」は、体育館の区画の線引きや、受付を済ませた避難者役(訓練参加者)を所定の居住スペースへ案内する訓練等を実施しました。

避難者が過ごすスペースを想定した体育館

下作延小・児童たちの発表も

体育館では、防災について授業で学んだ下作延小学校の4年生が「被災した時の対策」を考え、発表しました。

パソコンを使って発表

発表を終え、神奈川県内のこれまでの地震について調べた児童は「県の震度は弱いと思っていたけど、意外と強くてびっくりした」と感想を話していました。また、児童たちはその他さまざまな訓練にも参加。高津区赤十字奉仕団が実施した、心肺蘇生法や三角巾を用いた救急法を体験した一人は「難しかったけど、必要なことだと思った」と語りました。

実際に地震が起きた際は運営メンバーも被災することから、避難所の開設のために人手が集まるか分かりません。そこで、自分の担当班以外の仕事を把握することを目的に、各コーナーをまわる時間も設けられました。

最後はあたたかい味噌汁と防災食のアルファ化米がふるまわれました。

毎年の訓練重ね、スキルアップ

「これまで時間がかかっていた仮設トイレの設置も、15分で完了することができました」と語るのは、下作延避難所運営会議の文成英明委員長。今回の訓練について「皆さん各班の説明もよくできていたし、スキルも身に付いてきました。今までで一番よくできていたと思います」と今回の成果を話していました。

また、芹田悟副委員長も「学校とのタイアップもできているので、子どもたちの防災意識も高まっていると感じます」と手ごたえを語ります。

左から芹田副委員長と文成委員長

文成委員長は「これから先、いざ災害が実際に起こったら、いろんな意味でパニックになったり、うまくいかないこともあると思いますが、スムーズな運営を今後も考えていきたいです」と抱負を述べました。